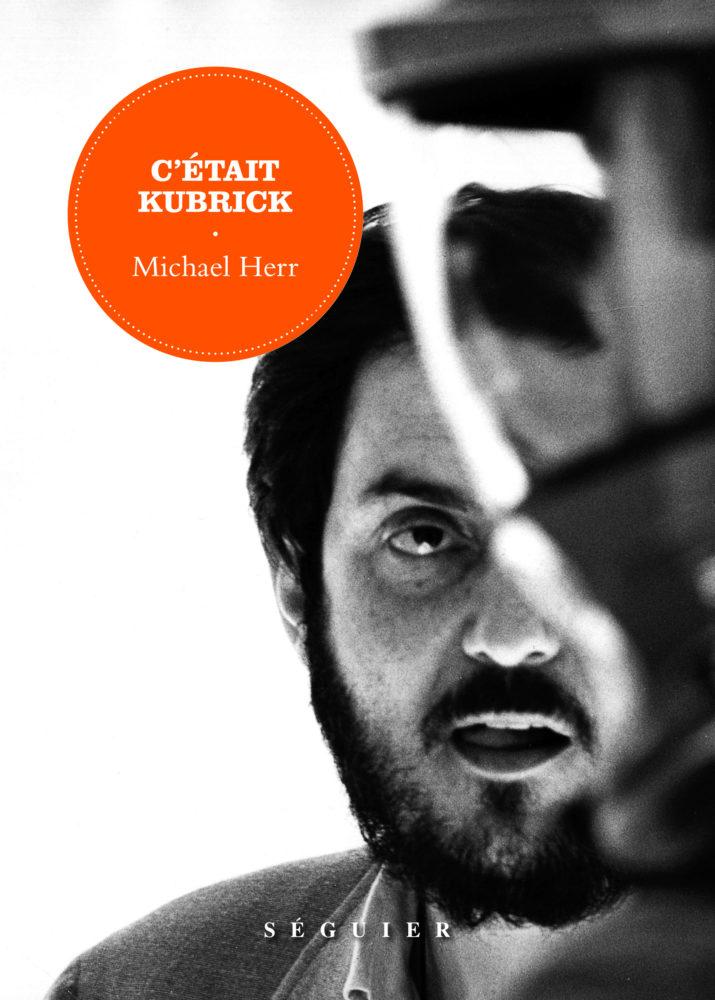

Dans le livre C’était Kubrick, Michael Herr brosse un portrait admiratif et affectueux du cinéaste.

A la fin du 20ème siècle, le "portrait de Kubrick par l’un de ses scénaristes" était en passe de devenir un genre littéraire à part entière. Frederic Raphael, co-auteur d’Eyes Wide Shut, avait dégainé le premier, en 1999, avec Eyes Wide Open, deux ans avec Kubrick, où il revenait de façon parfois vacharde sur sa collaboration orageuse avec le cinéaste. En 2000, le scénariste de Full Metal Jacket, Michael Herr, qui n’avait pas beaucoup apprécié le livre de Raphael, répliquait avec le sobrement intitulé Kubrick (ou C’était Kubrick, dans la traduction qui nous parvient aujourd’hui) – à l’origine, un article pour le magazine Vanity Fair, transformé au fil de la plume en un long exercice d’admiration, superbement écrit.

Michael Herr, légende du nouveau journalisme, auteur du bouquin que tout le monde considère comme le plus grand jamais publié sur la guerre du Vietnam (Putain de mort) et du texte de la mythique voix off d’Apocalypse Now, avait rencontré Kubrick en 1980, à l’occasion d’une projection privée de Shining (où avait également été convié John Le Carré), puis passé les deux décennies suivantes à converser avec lui, souvent au cours d’interminables coups de fil. Après l’aventure Full Metal Jacket, il avait refusé de collaborer au script d’Eyes Wide Shut, mais en avait ensuite nourri quelques regrets.

Alors que le grand homme venait de mourir, le premier cercle kubrickien, mené par le beau-frère Jan Harlan, semblait vouloir enterrer avec lui toutes les fausses légendes qui circulaient à son sujet – à commencer par la réputation d’ermite misanthrope qu’il s’était forgé au fil du temps. Comme le documentaire Une vie en images, qui dévoilait une face plus intime et humaine de Kubrick, le livre de Herr participait de cette entreprise de "réhabilitation" posthume.

Le "Stanley" qui y est décrit plane certes à des hauteurs intellectuelles inaccessibles au commun des mortels, c’est un control freak conforme à la légende, génial et obsessionnel, mais on le voit également investi dans des activités plus prosaïques : bon copain, grand sensible, éternel adolescent, passionné par le business hollywoodien et le petit cirque de l’industrie, fan de foot et de télé qui se faisait envoyer des cassettes vidéo des derniers épisodes des Simpson (qu’il adorait), de Seinfeld et de Roseanne. "L’Amérique était son unique sujet de conversation", écrit Herr, ce qui pourrait surprendre s’agissant d’un gamin du Bronx qui avait un jour fui les Etats-Unis pour s’enfermer dans un manoir anglais et ne plus jamais en sortir. "Il était d’une humilité farouche. Il était exigeant, il se devait de l’être, mais il n’était pas snob. Ce n’étaient pas les Etats-Unis qu’il ne pouvait pas supporter. C’était Los Angeles."

Le livre regorge de notations intimes, souvent surprenantes, fruit du long compagnonnage de l’écrivain avec le cinéaste. Et il est suffisamment saupoudré de remarques sarcastiques, tendrement moqueuses, ou tout simplement lucides, pour ne pas virer à la flagornerie – Herr s’attardant par exemple longuement sur le "rapport pathologique à l’argent" de Kubrick. Ou décrivant sa pratique du cinéma comme la continuation de son passé de joueur d’échecs de rues, dans le Greenwich Village des années 40-50, où se mêlaient la ruse, "les combines", l’amour de l’art et l’intelligence pure – "Je suis convaincu (…) qu’un tas de gens qui se sont assis face à lui devant un échiquier ont été fondus, carbonisés et désintégrés quand Stanley a laissé ce rayon glacial sortir de ses yeux – ça, c’est un regard pénétrant et une intelligence acérée ; ils s’étaient assis pour une petite partie d’échecs sympathique, et tout à coup, voilà Stanley qui se mettait à réfléchir pour deux."

Etonnamment, Herr ne parle quasiment pas ici de Full Metal Jacket, qu’il n’a pas l’air d’adorer plus que ça ("je n’ai jamais compris où il voulait en venir dans la deuxième partie, avec toutes ces ruptures de ton et ces incursions un peu plates dans le registre satirique"), mais réserve en revanche un long post-scriptum à un éloge d’Eyes Wide Shut. L’ultime film de Kubrick venait alors de sortir en salles et de se faire laminer par les critiques US. Herr s’emploie à relever le niveau en consacrant une quinzaine de pages lumineuses au dernier monolithe filmique de son ami. "Si tant est", précise-t-il, "que les gens comme Stanley aient des amis – et même qu’il existe tout bonnement des gens comme lui."

C’était Kubrick, Michael Herr, éditions Séguier

Commentaires