Un peu décousue et bourrative, mais sauvée par sa bonne humeur communicative, cette suite tardive du classique de 1988 se regarde surtout comme une grande fête organisée en l’honneur de sa star.

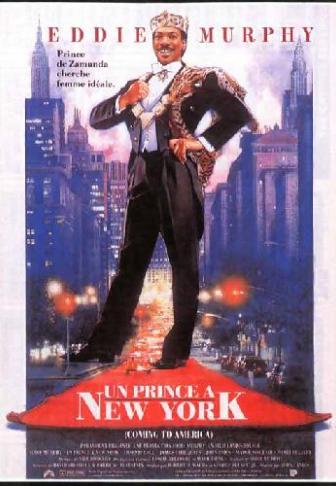

Depuis l’excellent Dolemite is my name en 2019, et après plusieurs années de bides, de navets puis de silence radio, Eddie Murphy semble déterminé (comme il l’explique en détail dans l’interview qu’il a donnée à Première ce mois-ci), à rappeler au monde le génie comique qu’il fut. Le précurseur, aussi, pionnier incontestable dans l’abolition des barrières raciales à Hollywood. Un Prince à New York, son hit de 1988, n’était pas seulement un joli conte de fées rigolard et bon enfant, emballé par un John Landis en grande forme, mais fut aussi une date dans l’histoire du cinéma afro-américain : un méga-carton mondial au casting à 100% noir (enfin, à 99%, la Paramount ayant exigé qu’il y ait au moins un Blanc au générique) qui, avec sa description d’un royaume africain imaginaire et fantasmatique, pava la voie à Black Panther.

Avant le Wakanda, donc, il y eut le Zamunda. C’est d’abord l’immense pouvoir symbolique du premier Prince à New York que cherche à mettre en valeur cette suite signée Craig Brewer (nouvel homme de main d’Eddie Murphy, déjà réalisateur de Dolemite is my name). L’intrigue (le Prince Akeem, devenu roi et heureux papa de trois filles, se découvre un héritier new-yorkais illégitime) est un prétexte, et le résultat, en réalité, tient moins du film stricto sensu que de la célébration. Du happening. Conçu pour être le grand film de Noël 2020 de la Paramount, finalement visible sur Amazon Prime Video pour cause de Covid, Un Prince à New York 2 est fait pour être regardé en famille, pour que les vieux enfants nostalgiques des eighties communient devant l’écran avec leur progéniture fan de T’Challa. Et leur raconte au passage l’onde de choc que représenta le passage de la comète Murphy dans le ciel des années 80. Il y a donc, ici, des clins d’œil en pagaille au bon vieux temps, des conflits intergénérationnels, des extraits du premier volet, des flash-backs façon Irishman, des chansons, des chorégraphies fastueuses, des caméos, beaucoup de caméos, et des retrouvailles avec des visages amis : Arsenio Hall, bien sûr, irrésistible acolyte d’Akeem dans le film originel, et Wesley Snipes, autre "come-backeur", déjà de l’aventure Dolemite, absolument hilarant en méchant de service.

Au milieu de ces festivités, Eddie Murphy apparaît parfois presque en retrait, laissant ses invités s’éclater et faire le show, comme s’il ne voulait pas trop tirer la couverture à lui. Comme s’il savait, surtout, que son mythe est tellement puissant, la nostalgie du premier Prince à New York tellement irrépressible, que sa seule présence suffit à transformer le film en événement. Il ne se déchaîne réellement que quand il se grime en Clarence le coiffeur ou en Randy Watson, le chanteur libidineux du groupe Sexual Chocolate. Il faut s’y faire : Eddie Murphy ne semble jamais aussi heureux de jouer la comédie que quand il disparaît sous des tonnes de prothèses et de latex. Dans ces moments-là, il est toujours aussi tordant qu’à la grande époque. Et, au fond, toujours aussi insaisissable.

Commentaires