Première

par Christophe Narbonne

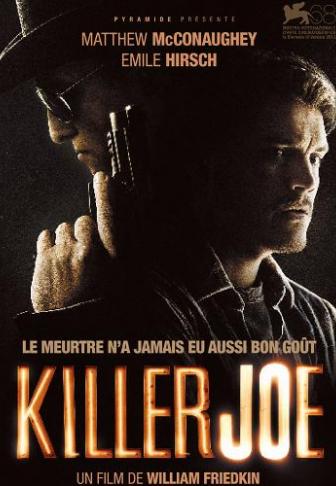

William Friedkin a 77 ans, une flopée de chefs-d’oeuvre au compteur (French Connection, L’Exorciste, Police fédérale Los Angeles...) et une réputation de tyran des plateaux à faire pâlir David O. Russell. C’est une légende vivante, le seul représentant du Nouvel Hollywood – avec Coppola – à n’avoir jamais courbé l’échine devant la toute-puissance des studios, ce qui lui a valu d’être marginalisé au cours des années 1990 et 2000, période de disette qu’il a mise à profit pour devenir metteur en scène d’opéra. Sa renaissance cinématographique a eu lieu en 2007 avec Bug, objet inclassable, entre huis clos mental, dispositif expérimental et film d’épouvante, qui a révélé le jeu intensément fracassant de Michael Shannon. À cette occasion, Friedkin a surtout rencontré Tracy Letts, dramaturge accompli qui adaptait là pour la première fois sur grand écran l’une de ses pièces. Les deux compères récidivent aujourd’hui avec Killer Joe qui, plus encore que Bug, établit définitivement une parenté entre le travail de Letts et celui de Tennessee Williams. Les deux auteurs partagent la même tendresse pour les exclus et les personnes émotionnellement fragiles qu’ils plongent, non sans un certain sadisme, dans des situations impossibles afin d’observer leurs réactions, tels des entomologistes. Avec la famille Smith, on est servi : le fils, Chris, est un petit dealer irresponsable ; son père, Ansel, un minable sans coeur ; sa belle-mère, Sharla, une cougar vulgaire ; Dottie, un ange ambigu. Cette dernière apparaît comme une sorte d’épigone de Blanche DuBois, la névrosée ultime décrite par Williams dans Un tramway nommé Désir. Comme elle, Dottie est une fausse victime qui, obéissant à ses pulsions et/ou à ses fantasmes, déclenche autour d’elle l’apocalypse, incarnée ici jusqu’à la fascination et l’écoeurement par Killer Joe – l’un des personnages les plus mythologiques de la décennie. On entend déjà les moralistes de tout poil crier au scandale devant ce film outrancier, parfois très cru, qui renvoie dos à dos tous ses personnages sans leur chercher véritablement d’excuses, mais sans les condamner non plus. La dernière séquence, déchaînement de violence inouïe (qui, comme toujours chez Friedkin, relève de la pure catharsis), est sans doute ce qu’on a vu de plus impressionnant et de plus dérangeant depuis un bon bout de temps. À tout bien considérer, depuis Bug.