Entretien-fleuve avec Bill Mechanic, patron de la Fox qui se sera battu jusqu’au bout pour imposer sa vision du cinéma.

Article publié à l'origine dans le hors-série Première titré 20th Century Fox : Histoire(s) d'un studio légendaire, disponible sur notre boutique en ligne.

Il a tenu tête à James Cameron, s’est battu pour produire Mel Gibson, a imposé David Fincher et a tenté de concurrencer Disney sur son propre terrain, l’animation. C’est grâce à lui que la Fox est sortie de la crise pour redevenir l’un des plus beaux studios des années 90. Bill Mechanic revient sur cette période incroyable.

Commençons par le début. Vous arrivez à la Fox en 1993. Quelle est votre première impression ? À quoi ressemble le studio à cette époque ?

Bill Mechanic : Je venais de chez Disney où je m’étais occupé de la vidéo. Mais avant Disney, j’avais travaillé à la Paramount sous la direction de Barry Diller. Je vous parle de lui parce que Barry venait de quitter la Fox. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre en arrivant au studio. Je me disais que [Rupert] Murdoch devait être un de ces ba- rons de la finance obsédé par ses « pertes et profits ». Mais j’étais sûr d’une chose : Fox avait le studio le mieux situé et surtout, parce qu’il avait été dirigé par Diller, un type maniaque, l’endroit serait immaculé.

Et ?

En passant sous le porche d’entrée, pour me rendre à mon entretien d’embauche avec Murdoch, j’ai remarqué le signe au-dessus du portail : « FOX F M COM PAN ». C’était un désastre : on aurait dit la Satis House de Charles Dickens [Les Grandes Espérances]. J’ai compris plus tard que c’était une assez bonne métaphore de l’état de la compagnie. La Fox était anémiée. On lui avait pompé le sang ! Il n’y avait plus de productions ! Le studio sortait d’une période critique. Il venait d’échapper de justesse à la banqueroute et les executives étaient aux abois.

Quelle fut votre première tâche ?

Un de mes premiers meetings avec Murdoch a consisté à lister tout ce dont j’avais besoin et tout ce qui n’allait pas. Un exemple : le Zanuck Theatre était totalement obsolète et quand je voulais projeter un film, je devais aller chez Sony ! On ne pouvait rien monter, il n’y avait pas d’ordinateurs récents... Au cours de cette réunion, Murdoch m’a dit qu’il pensait vendre les bâtiments. C’était fou ! Ça aurait fait de nous de vulgaires banquiers ! Je lui ai rappelé que ce qui faisait de Fox un grand studio, c’était son histoire, son patrimoine, immatériel et immobilier. J’ai réussi à le convaincre et on a retapé l’ensemble. On a reconstruit les immeubles de préproduction, on a remis sur pied les sound boards, les immeubles des costumes... On a ramené un peu de vie et de personnalité.

Et économiquement ?

Murdoch se moquait des films, mais il en avait besoin et cette division de son empire se portait très mal. L’année précédant mon arrivée fut l’une des pires pour la Fox. On perdait de l’argent et on ne savait pas où on allait. Peter Chernin était à la tête du stu- dio, mais il s’y connaissait en télé, moins en cinéma. Je me suis donc penché sur le line-up. Ma stratégie était la suivante : on répare d’abord la structure, on fait venir les gens et ensuite on lance des films. En 1993, je crois qu’il y avait 35 projets dans les tuyaux. Quand on sait que le ratio, c’est grosso modo un film abouti pour dix lancés, ça ne faisait que trois films en vue. J’ai organisé les divisions [Fox 2000, Fox Family, Fox Animation et Fox Searchlight]. Et ensuite, j’ai mis les mains dans le cambouis. (Sourire.)

Vous souvenez-vous du premier film sur lequel vous avez vraiment travaillé ?

True Lies était déjà en production quand je suis arrivé. Sur ce film, on a surtout géré la campagne marketing. Et Madame Doubtfire avait été daté. Le premier blockbuster dont je me suis vraiment occupé, c’était Braveheart.

Un blockbuster épique et historique. Ce que les studios de l’époque redoutaient le plus. Dès le début, vous vouliez vous démarquer ?

Non, ce serait trop simple. Quand on dirige un studio, le but est de faire de l’argent. Mais pourquoi ne pas produire de bons films ? Avant même de bosser pour Murdoch, j’ai toujours pensé que ce n’était pas contradictoire de faire de bons films qui rapportent de l’argent. J’ai constamment cherché des propositions qui soient commerciales mais qui garderaient avec le temps une certaine postérité, dont le pouvoir de fascination perdurerait. Titanic, Tu ne tueras point (que j’ai produit plus récemment en indépendant)... ce sont des films à grande échelle, des films épiques qui se concentrent sur des héros rebelles et libres qui doivent en payer le prix. C’est ça qui m’intéresse et inconsciemment, c’est sans doute vers ça que je suis allé dès que je suis arrivé chez Fox. Des histoires fortes, qui entremêlent l’intime et la grande histoire.

En tout cas, on croit entendre le pitch de Braveheart...

Braveheart, personne n’en voulait ! Le producteur Alan Ladd Jr avait cette histoire dans ses cartons. Il a quitté la MGM pour Paramount, mais Paramount ne voulait pas du film. Mel [Gibson] était déjà sur le coup, mais il n’y avait pas de producteurs intéressés. À l’époque, je cherchais des projets par- tout parce qu’il n’y avait littéralement rien en développement à la Fox ! Je suis tombé par hasard sur le script de First Knight. Un scénario magnifique, une épopée médiévale pleine de bruit et de fureur que je trou- vais passionnante – ça deviendra un mauvais film, mais c’est une autre histoire... J’ai fait une proposition mais je ne suis pas par- venu à le récupérer. Jack Birch, qui dirigeait l’agence ICM à l’époque, a entendu dire qu’un nouveau gars de la Fox s’intéressait aux films historiques, alors que le business pensait le genre mort et enterré. Et c’est lui qui est venu me voir avec Braveheart.

On a raconté que vous aviez essayé de censurer le film, de réduire sa violence.

On a supervisé tout le processus du film en accord avec Mel. Mais je n’ai jamais essayé de censurer quoi que ce soit! Il y avait effectivement beaucoup de violence dès le départ. Mais, dans ce registre, je suis un partisan du « less is more ». D’ailleurs, j’avais réussi à convaincre Mel de couper certaines choses. Il a changé d’avis entre-temps. Dommage. Je reste persuadé que le film aurait été meilleur. Ce n’était que des petits bouts. Ce n’était pas une question de « NCmachinchose ». C’était des trucs de narration, des détails techniques sur le son, la représentation graphique de la violence... Rien de sérieux. Une histoire de goût. On a eu le même genre de discussions sur Tu ne tueras point...

Pensez-vous que le système de studio actuel pourrait encore se lancer dans une aventure pareille ?

Ce n’est pas « je pense » ! Je sais qu’aujourd’hui aucun studio ne ferait un film comme Braveheart. Même à l’époque, c’était compliqué : trois jours après avoir greenlighté le film, Peter Chernin est rentré dans mon bureau et m’a demandé de nous retirer du deal.

Pourquoi ?

L’Écosse ! Le XIIIe siècle ! Quoi d’autre ? Quand j’ai approché les gens de Disney avec Tu ne tueras point, l’un des executives m’a dit qu’ils ne produisaient pas ce genre de films. « Trop de poussière ! » Personne ne veut de films historiques.

Mais vous, vous y êtes allé ?

Oui, parce que je savais que le sujet du film était brillant. Et puis... j’ai toujours su que je n’avais été engagé que pour être mieux viré. 90 % du temps, vous êtes embauché et on vous vire parce que vous avez perdu gros. Parfois, vous êtes viré alors que vous avez quand même rapporté de l’argent. Quoi qu’il arrive, perdu ou gagné, vous serez viré! Mon but n’était donc pas de garder mon job, mais de faire mon boulot du mieux possible dans les limites du raisonnable. Tant qu’à être renvoyé, autant l’être en croyant à ce que je faisais plutôt qu’en faisant ce que d’autres voulaient.

Après Braveheart, l’autre gros blockbuster Fox de l’époque, c’est Independance Day. Pourquoi produire ce film ?

Quand je suis arrivé à la Fox, je me suis tout de suite demandé ce qui caractérisait ce studio. Quel était son ADN, ses stars, son empreinte ? Qu’est-ce qui définissait cette entreprise ? Et que pouvions-nous produire sans insulter l’histoire ou offenser les gens ? Fox n’était pas un studio spécialisé dans la comédie, par exemple. Par contre, il avait une riche tradition d’épopées historiques et de SF. Entre Le jour où la terre s’arrêta, La Planète des singes, Alien... le studio a fait ses preuves dans le genre. Je voulais creuser ce sillon, réanimer un peu cette fibre. Dean Devlin et Roland Emmerich venaient de faire Stargate et j’avais hésité à l’acheter. Quand ils sont venus nous pitcher Independance Day on les a écoutés attentivement, forcément. Ils sont arrivés avec un budget, un script ficelé et des idées de casting.

Et vous n’avez jamais discuté ces sujets avec eux ?

On n’a pas touché une ligne du script et on n’est jamais intervenu dans leur vision globale du film. Roland avait en tête un film d’invasion extraterrestre conceptuel. C’était solide. Comme leur gestion des effets spéciaux. Rien à dire. Ils savaient ce qu’ils faisaient. Par contre... le casting, c’était autre chose. Ils voulaient utiliser des stars, ce qui était nouveau et intéressant. Bill Pullman devait jouer le pilote, mais il nous a dit qu’il préférait interpréter le président – une option qu’on a soutenue. Will Smith venait de finir Bad Boys et c’est nous qui l’avons poussé également…

Par sa longueur, par son déluge d’effets spéciaux, on a l’impression qu’Independance Day définit le blockbuster des années 2000. Vous sentiez que ce serait une étape décisive pour l’industrie ?

Non. La Warner avait fait bouger les lignes avant nous. Elle s’était spécialisée dans les suites et les franchises et tout le monde courait après ça. À l’époque, la stratégie d’un studio était claire : on avait besoin de deux gros films par an. Un à Noël, l’autre pour l’été. Et il fallait des suites. Ce qu’Independance Day a sans doute un peu changé, et qui correspondait à l’une de mes interrogations, était la question de la dépendance au seul marché américain. Roland Emmerich était un cinéaste allemand qui s’emparait d’un sujet très américano-centré. C’était idéal pour la vente à l’international. J’ai tout de suite voulu que la Fox soit moins chauvine que ses concurrents et que mes prédécesseurs. Je sentais que les territoires étrangers pourraient devenir essentiels dans la carrière d’un film. Mais pour répondre à votre question, le blockbuster qui a vraiment tout changé, c’est Titanic.

Titanic, « l’enfer sur terre » selon vous.

Pire que ça. Depuis le début d’ailleurs. Tout le monde pensait que le film était « débile ». James [Cameron] n’était pas un type facile et l’histoire a été compliquée. Il y a 150 bouquins sur la production du film... Je croyais dur comme fer au projet, et la Fox avait initialement investi beaucoup d’argent. Mais les gens au-dessus n’étaient pas aussi convaincus que moi. Et à un moment donné, vu le budget et les risques, il a fallu qu’on fasse un deal avec la Paramount. Je vous passe les détails, mais la pression a grossi en même temps que la production. Je n’avais pas de visibilité sur le tournage, ni sur le budget. On ne savait pas quand le film se finirait, ni combien il coûterait. Tous les jours, je découvrais un problème : la construction du bateau était plus longue que prévue ; le lendemain, le directeur de la photo était remplacé ; la semaine suivante, j’apprenais que le casting était effrayé par le réalisateur...

Et vous n’étiez pas sur le tournage ?

Ce n’était pas le genre de Cameron. J’y suis allé une fois. Avec une liste de coupes à faire dans le budget pour limiter son explosion... Je descends à Baja [le lieu du tournage] et j’arrive au milieu de la nuit. Il est 3 ou 4 heures du matin. Et là, je me retrouve face à Jim...

Et ?

Honnêtement, s’il avait eu une arme dans sa caravane, il m’aurait tué. On s’est hurlé dessus et il a fini par me lancer un : « Si tu es si malin que ça, tu n’as qu’à le faire ce putain de film ! » Il a pris sa voiture et a quitté le plateau. J’ai prévenu Jon Landau [le producteur] : on arrête le film tant qu’il ne m’a pas rappelé et qu’il n’accepte pas certaines coupes. Ça s’est arrangé et le tournage a repris le lendemain. Ce que j’ai compris à ce moment-là, c’est que, quoi qu’il arrive, il n’y a que le film qui compte aux yeux de James Cameron. C’est sa force d’ailleurs. Ce n’est jamais une question de salaire, ou un problème d’ego. Jim se bat simplement pour faire le meilleur film possible. Et c’est un type qui ne fait pas de compromis... Donc oui, c’est compliqué !

Le résultat vous inquiétait ?

Non, c’était le process le problème. Le dépassement de budget, les pressions en interne, les rapports avec la Paramount... La première scène que j’ai vue du film, c’était celle de la mort de Leo [DiCaprio]. À 7 heures du mat, dans une salle privée, on regardait les daylies... Et en voyant ces rushes, j’ai tout de suite compris que ce serait un chef-d’œuvre. Il y avait une telle puissance d’émotion. Les trucs musclés, les scènes d’action ou de catastrophe, aucune inquiétude : c’était l’ADN de Cameron. Mais en voyant cette émotion dans les scènes de personnages, j’ai compris qu’on tenait là un film... précieux. Différent, unique, inclassable. Avec en plus cette histoire de lutte des classes qui rendait le truc encore meilleur.

Un aspect qui a dû plaire à Murdoch !

(Rires.) Qu’on le veuille ou non, c’est toujours ça qui structure le monde. En tout cas, je ne savais pas jusqu’à quel point ça marcherait, mais je savais que ce serait le film de plus de 3 heures le plus rentable – le record était détenu par Danse avec les loups. Et je l’ai su très vite.

Vous parliez de l’histoire du studio, et de son ADN. Titanic, c’est un peu votre Cléopâtre ?

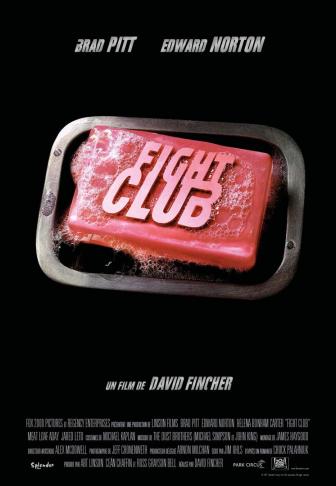

Au milieu de la production, j’ai pensé perdre pied plusieurs fois, mais je continue à détester cette comparaison. Waterworld ? Cléopâtre ? Non, pour une raison simple : le film qu’on faisait était un chef-d’œuvre et, artistiquement, il était sous contrôle. Je crois que la grande différence, c’est que les films dont vous parlez ont littéralement fracassé les studios qui les ont faits. La Fox n’est pas morte après Cléopâtre [1963], mais elle a été comme paralysée pendant des années. Les executives ne savaient plus quoi faire. Nous, ce fut le contraire. C’est au milieu de la production de Titanic qu’on a lancé La Ligne rouge, Mary à tout prix, Fight Club et même L’Âge de glace... L’après-Titanic a été une époque bénie pour nous. On était regonflés !

Comment expliquez-vous ça ?

Les gens qui font des films sont nombreux. Mais ceux qui se battent pour faire un grand film sont plus rares. Et c’est autre chose. C’est de l’ordre de la mission. Il se passe un truc collectif qui n’a rien à voir avec le reste du temps. Quand on dirige un studio, réussir à faire que l’on croit en ce que vous faites, c’est compliqué. Chacun a sa propre ambition, son agenda. C’est difficile de faire bouger les gens dans la même direction, mais la production de Titanic a permis cela. En interne, je pense que lorsque les gens ont compris ce qu’était vraiment le film, ils se sont mis à croire au job et plus généralement au studio. Titanic nous a aidés à retrouver notre fierté, à redevenir une grande entreprise.

Vous n’avez jamais imaginé abandonner ?

Hmmm... Pendant le tournage, alors que j’étais menacé de perdre ma place, Warren Beatty (on produisait Bulworth en même temps) m’avait dit : « Tu devrais te coucher, tu ne peux pas prendre toute la responsabilité de cette histoire... » Je lui avais répondu que si je me couchais sur Titanic, je me coucherais sur Bulworth. Quand on soutient un film, on doit en accepter les conséquences. J’étais prêt.

Qu’est-ce que Rupert Murdoch a pensé du film terminé ?

Lorsqu’on a eu une première copie disponible – une version de 3 h 40 –, j’ai décidé de l’appeler. C’était la deuxième ou troisième fois que je l’appelais depuis mon embauche. « Sir, je crois qu’on tient quelque chose. Est-ce que vous voulez voir votre film maintenant ? » Peter Chernin est passé quelques heures plus tard en me reprochant de lui montrer le film en l’état, mais je lui ai fait remarquer que c’était l’occasion pour lui de voir un peu plus de son fric à l’écran... On arrange donc une projection pour Murdoch et sa femme. Mais le soir prévu, il y a un problème avec la copie du film. Pour ne pas avoir déplacé Murdoch pour rien, Tom Sherak, qui travaille à la distribution, réussit à lui projeter une copie d’Air Force One, un film Sony qui allait sortir dans les semaines suivantes. Le lendemain, nouvelle projection de Titanic. Quand les lumières se rallument, Murdoch me regarde et me dit : « Je vois pourquoi vous aimez le film. Mais ça ne vaut pas Air Force One. » C’est la seule chose qu’il m’ait dite. Pas un « Bravo », pas un « Beau travail », ni un « Vous avez bien fait de vous accrocher ». Non : « Ça ne vaut pas Air Force One. »

Speed 2, qui est sorti la même année, devait plus lui parler...

Non, il s’en foutait des films! Et je n’ai jamais produit un film pour plaire à Murdoch. J’ai même essayé d’arrêter la production de Speed 2. Quand j’ai su qu’une tempête menaçait le tournage, j’ai tenté de m’en servir comme prétexte. En vain. Je n’ai jamais compris pourquoi ils ne sautaient pas du bateau. Un bus, je comprends. Mais un bateau ! Rien ne fonctionnait. L’histoire n’était pas bonne, le concept n’était pas bon, on n’avait pas le casting original, et j’avais l’impression que la seule raison pour laquelle on faisait ce film, c’était les effets spéciaux. J’ai tenté d’empêcher le massacre, mais l’argument qu’on m’opposait en interne c’était : « Même si c’est mauvais, on récupérera notre argent. » Ce qui n’arrive jamais.

Vous mentionniez Mary à tout prix et l’absence de comédie du studio tout à l’heure. C’était un sacré pari, ça.

À part Madame Doubtfire, c’est vrai que la Fox n’était pas spécialisée dans les comédies. Les Farrelly avaient fait Dumb and Dumber et Kingpin, qui n’avait pas marché. Mais c’était pour moi un chef-d’œuvre, en- core plus drôle que Dumb and Dumber. J’ai voulu les rencontrer et on les a fait venir au studio. Ils avaient un projet qui ne cor-respondait pas et un autre, Mary. On a tout de suite acheté celui-là. Tom Rothman [le président de Fox Filmed Entertainment à l’époque] a beaucoup travaillé avec eux. Je me souviens d’une réunion où les executives du studio exprimaient leurs craintes diverses à propos du scénario. Moi, rien qu’à sa lecture, j’avais pleuré de rire. C’était ce que j’avais lu de plus drôle de toute ma carrière. Mais la scène du « gel » dans les cheveux, celle du pénis coincé dans la braguette... ça ne passait pas en interne. Je savais que si on coupait ces passages, on affadirait le film. OK, on aurait un « PG 17 », mais on resterait authentique. Résultat : avec Independance Day, c’est le seul film sur lequel on n’a pas demandé de changement dans le script. Mais on a eu des discussions sur le casting encore une fois. Les Farrelly voulaient des stars, moi je voulais juste un film rigolo…

Vous dites qu’il n’y a pas de tradition comique à la Fox, mais vous aviez une franchise très forte : Maman, j’ai raté l’avion. D’ailleurs, vous avez travaillé sur le troisième épisode qui coïncidait avec la fin de l’humour pour les gamins et de l’ère John Hughes...

Ce n’est pas un très bon souvenir. Le scénario a été long à finaliser. John nous avait fourni un script pas très fresh ! On devait le retravailler. Je l’ai appelé et... il a raccroché. C’était un type brillant, mais qui vivait dans son monde. Il était un peu comme [David] Mamet : il livrait un script et il n’y touchait plus. Très, très compliqué. J’avais l’impression de me battre tout seul. Et à la même époque, il y a Fight Club... J’avais lu le livre de Chuck Palahniuk. Pour moi, c’était L’Attrape-cœurs mais raconté dans un flux de conscience. Je pensais que ce serait impossible d’en tirer un film. Laura Ziskin, qui dirigeait la Fox 2000, a soutenu le projet dès le départ. Elle pensait que le message sur la masculinité moderne était important. Elle s’est battue pour que le film existe et j’étais de son côté. Il y avait un scénario de Jim Uhls très fort, très sombre. Nihiliste. Je pense que ça effrayait aussi tous ceux qui le lisaient. On a d’abord voulu le faire comme un petit film. Mais quelqu’un a donné le scénario à Brad Pitt qui l’a transmis à David Fincher et le budget a commencé à augmenter, et puis... BOUM ! il a explosé.

Vu le passif de Fincher avec la Fox – après Alien 3, le cinéaste avait promis de ne plus jamais travailler avec le studio –, j’imagine que votre relation fut compliquée au début ?

La première conversation qu’on a eue portait sur Alien 3. Je n’étais pas là au moment de la production et, pour être honnête, je n’aime pas ce film. Mon deal avec David pour Fight Club a été très simple. C’était personnel : s’il filmait le script tel qu’on l’avait validé et qu’il restait dans les limites du budget, alors il ne m’aurait pas sur le dos et le studio n’interférerait pas. Il n’était pas question de final cut ou de trucs techniques. Je lui ai donné ma parole que s’il respectait ses engagements, tout serait cool. C’est un homme de confiance. Il a mené la vie dure à Laure, il a joué avec elle, mais il a été fidèle à ses engagements. Je pense que c’est son meilleur film.

C’était un pari risqué pour vous ?

Oui, mais comme je vous le disais, on cherche aussi à faire des films pour la postérité. J’ai tout de suite compris que la vision que David avait du livre était géniale. Littéralement. Et dès le début, j’ai su qu’il fallait l’accompagner. Financièrement, on perdrait ou on gagnerait. Mais même si on perdait, on aurait forcément quelque chose de spécial à l’arrivée.

Et vous avez perdu. On raconte que c’est le film qui vous a coûté votre place.

Non, pas seulement. L’animation a pesé lourd dans la balance. Anastasia avait été un succès mais Titan A.E. un énorme échec. Et quand Fight Club est sorti, j’étais arrivé à un point où je détestais Murdoch autant qu’il me détestait. Je ne l’aimais pas, je n’aimais pas travailler pour lui, je ne le respectais pas. J’aurais dû partir plus tôt. Mais j’avais construit quelque chose et je pensais que ça marchait. Ils m’ont viré quand il y a eu un trou entre les productions de films. Fight Club fut l’un des éléments clés de ma chute. Je pense que Murdoch n’a jamais vu le film d’ailleurs. Et si c’est le cas, il doit se dire : « Quel genre de malade peut produire un film pareil ? » Honnêtement, à l’époque, il y avait de la tension autour de beaucoup de films lancés. X-Men m’a valu de nombreuses réflexions en interne. Une semaine avant la sortie du film, Peter Chernin se demandait encore pourquoi j’avais produit un film de super-héros ? Quel fou ferait un film à partir de comics ? Et surtout qui serait suffisamment dingue pour commencer le film dans un camp de concentration ? Je sais qu’à ce moment-là, ils pensaient tous que j’étais totalement dingue ! C’est la vie.

X-Men est vraiment le dernier film que vous laissez à la Fox. Et c’est celui qui va redessiner le futur du cinéma grand public contemporain... Sans X-Men, pas de Marvel !

Je ne sais pas... C’est vrai que, à l’époque, les films de super-héros sont en déshérence. Les derniers Batman de la Warner n’étaient vraiment pas fameux. Et les personnages apparus entre-temps n’étaient que des ersatz qui se moquaient du genre comme le Mystery Men de Ben Stiller. Quand on a lancé X-Men, dans les couloirs de la Fox, les gens étaient effondrés. Réellement. Pas de stars ? Des acteurs en latex ? Tout cela à partir d’une entreprise à la limite de la faillite? Mais, bon, j’adorais les Marvel. Et même si c’était un projet personnel, je savais qu’il y avait une manne. Je raconte toujours que je me suis payé mes études en vendant mes comics. Et je savais qu’un monde Marvel au cinéma était envisageable. Évidemment, je n’aurais jamais imaginé que ça prendrait les proportions d’aujourd’hui... Ce qu’a réussi [Kevin] Feige est spectaculaire.

Qu’avaient les X-Men de si spécial pour que vous relanciez le genre avec cette franchise en particulier ?

À l’époque, il y a trois grandes familles Marvel : Les Quatre Fantastiques, X-Men et Spider-Man. C’est d’ailleurs fou que Marvel Cinéma se soit construit à l’abri de ces franchises. Les Quatre Fantastiques, c’est le plus long run de comics de l’histoire, le public est attaché à cette famille atypique et j’ai un faible pour cette série. X-Men ? C’est la plus belle histoire d’aliénation que je connaisse. Spider-Man ? C’est le récit d’un ado, le reflet des spectateurs qu’on veut attirer dans les salles. C’est donné ! Le genre était en berne, mais en le faisant respectueusement, en arrêtant les dérives des derniers Batman, on pouvait réussir les adaptations. Il fallait revenir à des choses plus sérieuses, plus politiques. Je crois que c’est pour ça que j’ai voulu me concentrer sur X-Men et j’ai tout de suite pensé à [Bryan] Singer, parce que Usual Suspects est une histoire géniale sur des outsiders, des gens qui ne rentrent pas dans le moule. Mais je ne pouvais pas prévoir comment ça finirait...

L’empire Marvel d’aujourd’hui vous impressionne vraiment à ce point ? Oui. Marvel a fait un boulot insensé. Il y a peut-être un sentiment de déjà-vu dans certains films, mais ils ont de vrais réalisateurs aux commandes. Le monde qu’ils ont construit, la manière dont les univers se croisent et s’imbriquent, les cinéastes qu’ils ont été cherchés, Ryan Coogler [Black Panther] par exemple... Sensationnel ! Dans X-Men, il y avait du sens qu’il n’y a pas toujours chez eux, certes. Mais prenez Black Panther : c’est un film parfait à mon avis. Du sens, du spectacle, des personnages. Oui, ça m’impressionne.

Je me rends compte qu’il y a un film qui nous manque...

Ah oui, lequel ?

Star Wars, Épisode I – La Menace fantôme.

(Rires.) Mais je n’ai rien à vous dire sur le sujet. Rien. George n’était pas vraiment intéressé par les avis du studio.

Vous êtes resté six ans à la Fox. Quel est le film dont vous êtes le plus fier ?

Il y en a plusieurs. Titanic, X-Men, Fight Club – au fond, le meilleur film que j’ai jamais produit. Boys don’t cry est un film important aussi. Braveheart tient le coup des années après. Et Mary à tout prix ! Ça, j’en suis fier.

Commentaires