Le western culte avec Yul Brynner, Charles Bronson, James Coburn et Steve McQueen est rediffusé ce dimanche sur Arte. Retour au Mexique....

« Le vieux avait raison. Les fermiers ont gagné. Nous avons perdu. Nous perdons toujours. » balance Yul Brynner désabusé à son compagnon Steve McQueen, avant de tourner le dos à la caméra et de s’enfoncer tragiquement dans le cadre. « This is the end my only friend. » Les Sept mercenaires ne sont alors plus que deux, avec leur solitude en bandoulière. Sale temps pour les cow-boys.

Cette séquence qui clôt le film de John Sturges traduit le caractère dépressif de l’ensemble. Le scénario est porté par une indécrottable mélancolie. L’histoire voit une bande de desperados, engagée par des villageois sans défense pour les protéger de dangereux bandits. Une mission à priori banale pour des mercenaires. Elle est surtout une façon de briser la monotonie d’une existence vaine, parce que sans attache.

« Nous perdons toujours. » Ces trois mots pourraient servir d’épitaphe à tous les lonesomes cow-boys de l’Ouest américain. En tout cas, ils annoncent ici la fin d’une époque. Sortie en 1960 aux Etats-Unis, Les Sept mercenaires sont à cheval entre Rio Bravo (1959) d’Howard Hawks - quintessence de l’âge d’or du western – et Pour une poignée de dollars (1963) de l’Italien Sergio Leone, qui va bousculer durablement les codes du genre. C’est aussi l’avènement de la télévision. Difficile de trouver sa place, entre une envie irrépressible de changement et un respect sincère pour les mythes fondateurs.

Le début des sixties marque un tournant. Le cinéma comme la société change peu à peu de visage. Et ça tombe plutôt bien puisque des nouvelles gueules, le film de John Sturges en a justement à revendre. Si le péplumesque Yul Brynner (Les 10 Commandements, Salomon et la reine de Saba... ) est déjà une star, ce n’est pas encore vraiment le cas pour Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn ou encore Eli Wallach. D’ailleurs le divin chauve au regard de braise va avoir bien du mal à contenir l’ardeur de certains d’entre eux, prêts à tout pour crever l’écran.

« Le plateau débordait de testostérone ! »

Nous avons bien affaire ici à un affrontement entre deux générations. Les Sept mercenaires est marqué au fer rouge par cette dualité au-dessus de laquelle surnage un pesant classicisme. Un film charnière donc. Revoir Les Sept mercenaires aujourd’hui, offre ainsi une vision contrastée. Si la belle composition des plans en cinémascope de Sturges et la solide base scénaristique en imposent, ils ont tendance à réprimer l’énergie des comédiens sans cesse coupé dans leur élan. Il suffit par exemple de voir l’ennui sur le visage de Steve McQueen qui au second plan s’agite comme il peut pour attirer l’attention.

Dans le même temps, Bronson et Coburn, charismatiques mais apathiques, assurent le service minimum et attendent leur séquence clef pour tout donner. Quant à Robert Vaughn, si on pressent la folie de son personnage rongé par la peur, le comédien n’a pas la latitude suffisante pour s’exprimer. Bizarrement, la caméra de Sturges préfère s’amouracher de l’acteur teuton Horst Buchholz, lisse et sans aspérité. C’est à lui que revient, en effet, la charge de jouer les jeunes premiers de service.

Yul Brynner, initiateur du projet, y voyait peut-être un moyen de préserver son statut de leader. Il n’empêche que plus de quarante ans après, Les Sept mercenaires doit son immense popularité (Il est avec La vie est belle de Franck Capra, le film le plus diffusé à la télévision américaine) à la richesse de son casting. Un casting en béton armé et forcément électrique qui valut à Neile Adams - la Miss McQueen de l’époque - cette jolie formule poétique: « le plateau débordait de testostérones ! » C’est bien connu, on ne met jamais deux coqs dans le même poulailler. Alors forcément, sept…

Que vaut le remake des Sept mercenaires ?« Je ne savais même pas monter à cheval! »

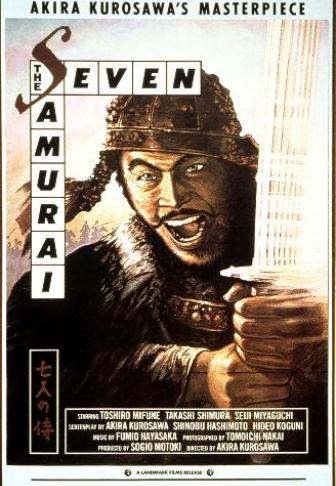

Au commencement, ils n’étaient pas mercenaires mais samouraïs, perdus en plein cœur d’un Japon médiéval. Réalisé par Akira Kurosawa en 1953, Les Sept samouraïs, fresque en noir et blanc, fait forte impression dans le monde entier. Lion d’or à Venise et une nomination à l’Oscar. Lorsque que le long-métrage sort sur les écrans Nord-Américains, beaucoup dans l’industrie hollywoodienne pensent déjà au remake possible. Yul Brynner est l’un des premiers sur le coup : « C’est le plus grand western de tous les temps (…) sa forme, sa conception en faisaient un film idéal. »

Kurosawa, fan avoué de John Ford, apprécie l’éloge. C’est le producteur Lou Morheim qui prend toutefois une option sur les droits du film pour la modique somme de 250 dollars. Brynner surenchérit immédiatement et emporte le bébé. Il entend se charger lui-même de la réalisation et veut confier à Anthony Quinn le rôle principal. Mais très vite les velléités de mise en scène du comédien passe au second plan et Yul se verrait bien jouer les cow-boys pour la première fois de sa carrière.

Le cinéaste Martin Ritt un temps pressenti cède finalement sa place à John Sturges qui brille encore du succès de Règlements comptes à OK Corral. Celui-ci exige d’avoir le contrôle total du projet et prend immédiatement la casquette de producteur. Un autre scénariste arrive en renfort. Walter Newman a entre-autre signé le script de L’homme au bras d’or. Anthony Quinn laissé sur le bord de la route réclame à la United Artists, 650,000 dollars de dommages et intérêts.

Pendant ce temps-là Sturges, part à la recherche de ces mercenaires. Il faut faire vite. Une grève de la profession menace les tournages à venir. Le réalisateur précise à ses assistants : « En choisissant les acteurs, prêtez attention aux tripes, pas à la tête !» L’homme cherche avant tout des tempéraments. Steve McQueen, 30 ans, héros de la série télé, Au nom de la loi, est retenu. Problème ses engagements avec le petit écran l’empêchent de s’absenter trop longtemps. Il simule un accident de voiture et obtient un arrêt de travail.

Robert Vaughn, déjà embarqué dans l’aventure souffle à la production le nom de son ancien copain de Fac, James Coburn. Brad Dexter, lui vient de tourner avec le cinéaste Le dernier train pour Gunhill et entre logiquement dans la distribution tout comme Charles Bronson, aperçu dans La proie des Vautours du même Sturges, au côté de… Steve McQueen. Quant à Eli Wallach, choisi pour jouer le diabolique Calvera, il est le premier étonné, « Je ne savais même pas monter à cheval ! »

Tout le monde s’envole bientôt pour le Mexique. Sur place, l’accueil est plutôt froid. Le tournage de Vera Cruz de Robert Aldrich tourné dans les environs a laissé un goût amer. La population n’a pas vraiment apprécié l’image « dégradante » de leur communauté à l’écran. Un censeur est donc engagé pour veiller au grain. Jusqu’à l’absurde. Ainsi, tous les villageois du film gardent tout au long de l’aventure des tenues blanc immaculé malgré les combats. Qu’importe, l’image est sauve…

« On voulait voler la vedette à Yul Brynner ! »

Du côté des mercenaires, c’est à qui aura le plus grand flingue et le meilleur cheval. « On voulait voler la vedette à Yul Brynner » confesse aujourd’hui Robert Vaughn. Des clans se forment. Chacun s’observe, se regarde du coin de l’œil. Pour exister à l’écran, McQueen s’amuse ainsi à jouer avec son chapeau pour attirer les regards. Il fait également la guerre à son partenaire Horst Buchholz, dont il convoitait le rôle. Pour apaiser les esprits, Yul Brynner profite de la séquence de la fête du village pour célébrer son mariage in situ.

Très vite, les comédiens sentent le vent tourner et pensent que le résultat final ne sera pas à hauteur des ambitions. « On n’a pas de script, [L’] histoire, japonaise à la base, ne plaira pas aux américains et on a un Mongol de Brooklyn qui joue un cow-boy ! » résume Robert Vaughn. Le Mongol en question étant Yul Brynner, en référence à ses origines slaves. Le film se plante en effet, lors de sa première exploitation aux USA. Mais son succès européen incite la United Artists à donner une seconde chance au produit. Bingo ! Le film gagne en notoriété au fur et à mesure que grandit celle de ses interprètes. Sturges va se charger lui-même d’installer définitivement ses poulains trois ans plus tard avec La grande évasion, porté par le trio McQueen - Bronson - Coburn.

Que dire aussi de la bande originale du film signé Elmer Berstein avec son thème principal entêtant ? Il permit au film sa seule nomination à l’Oscar. Les Sept mercenaires se déclineront bientôt sur le grand et le petit écran. Ainsi Yul Brynner rempile en 1966 pour une improbable suite, sobrement baptisé Le retour des sept. En 1969, surgissent Les colts des sept mercenaires puis La chevauchée des sept mercenaires en 1972. Enfin une série du même nom a vu le jour en 1997 et un remake d’Antoine Fuqua en 2016. « Seuls les fermiers ont gagné. » Pas sûr finalement.

Les Sept mercenaires de John Struges, sur Arte le dimanche 8 septembre 2024. Notez que le film sera suivi d'un documentaire sur Denzel Washington, qui a justement joué dans la version d'Antoine Fuqua.

Commentaires