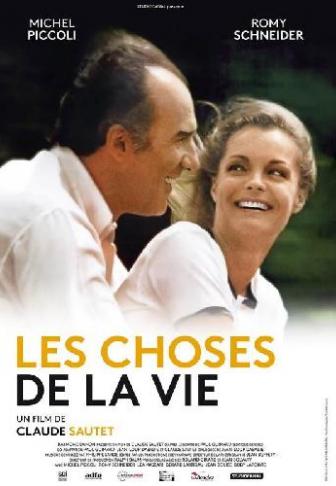

Première Classics vous propose de replonger dans les coulisses du film porté par Romy Schneider et Michel Piccoli, de retour ce soir sur C8.

C8 rediffuse Les Choses de la vie, de Claude Sautet, l'un des films les plus marquants de sa carrière. En mars 2020, à l'occasion de ses 50 ans, Première Classics publiait un long sujet sur sa fabrication. Nous le repartageons pour patienter jusqu'à 21h05.

Le film définissant la ‘touche’ Sautet est celui qui a relancé la carrière de Romy Schneider et rendu Michel Piccoli populaire. Souvent expérimental, sondant les failles d’anti-héros et malmenant leur apparente prospérité, il n’est pas ce symbole d’un ‘cinéma bourgeois’ dans lequel on l’a enfermé.

Par Olivier Rajchman

Se méfier des apparences et des souvenirs. Ils vous jouent, parfois, des tours. Ainsi, dans Les Choses de la vie, Claude Sautet s’amusait du fait que nombre de spectateurs se soient mépris quant au sens du générique. Ce n’est pas vers sa mort que roule Michel Piccoli. C’est, au contraire, vers un premier flash-back les ramenant lui et son Alfa Roméo à la vie. « Je me contente d’accélérer en remontant le temps jusqu’à la veille au soir, expliquera le cinéaste. Curieusement, beaucoup de gens ne s’aperçoivent pas que c’est à l’envers. »

De même, la première image de Romy Schneider que l’on retient est celle de sa nuque jusqu’au chignon qu’elle vient de nouer, avant que son visage, penché sur une machine à écrire, se retourne vers celui de Michel Piccoli, dont le regard enamouré est aussi le nôtre. « Affabuler », énonce-t-elle. « Avec deux ‘f’ », précise-t-il. Mais en vérité, l’actrice est apparue, quelques secondes plus tôt, nue, et toujours de dos, entre les draps d’un lit. D’où vient que la vision de sa nuque s’avère plus sensuelle ? Au fait que Sautet filme ce cou et ces cheveux relevés amoureusement, en fétichiste. Comme s’il donnait à voir dans ce film, à qui sait lire entre les plans et les répliques, sa propre mise à nu cinématographique. Raison intime qui, parmi d’autres, a poussé ce grand pudique à mettre en scène Les choses de la vie.

Lorsqu’il prend cette décision, en 1968, cela n’a rien d’évident. A 44 ans, auteur de trois films dont Classe tous risques, Claude Sautet n’a plus réalisé de long-métrage depuis 1965 et L’arme à gauche. L’échec, injuste, de cet ultime polar a conduit l’ancien critique musical, féru de jazz, à se consacrer exclusivement à ce qu’il pense maîtriser le mieux : le raccommodage de scénarios ‘malades’, pour le compte de ses amis cinéastes. Script doctor de l’ombre, il vient ainsi de ‘ressemeler’ La Chamade, porté à l’écran par Alain Cavalier, et Le Diable par la queue, pour Philippe de Broca. Ce qui n’empêche pas certains auteurs et producteurs de solliciter Sautet afin qu’il revienne derrière la caméra. Mais comme le rapportera son épouse, et première conseillère, Graziella : « Il était très difficile, ne voulait rien lire et, quand il lisait, ne trouvait pas ça intéressant. Des scénarios qu’on lui a proposés, j’en ai jeté peut-être deux cents. »

Jusqu’au jour où son ami Jean-Loup Dabadie, avec lequel il a travaillé sur quelques projets et qui est alors surtout connu en tant qu’auteur de sketchs pour Guy Bedos, glisse sous sa porte l’adaptation qu’il vient d’achever des Choses de la vie.

Pierre est ingénieur architecte. Séparé de son épouse Catherine, mère de leur fils Bertrand, il vit désormais auprès d’Hélène, une avocate avec laquelle il doit poser ses valises à Tunis, où l’attend un projet immobilier. Mais il n’arrive pas à sauter le pas et préfère ajourner ce voyage pour passer des vacances dans sa maison de famille, sur l’île de Ré. Après une dispute avec Hélène, qui le pousse dans ses retranchements, Pierre, en plein tourments, prend la route de Rennes sur laquelle il a rendez-vous avec son destin.

« C’est Paul Guimard, raconte Jean-Loup Dabadie, qui m’a demandé d’écrire une première adaptation de son livre. » Le romancier rêve d’attirer l’attention de producteurs. Or, poursuit le scénariste, « personne ne voulait de cette histoire, et moi je connaissais peu de monde à ce moment-là dans le milieu du cinéma, hormis Claude. » Dabadie ajoute au script qu’il destine à Sautet un mot : « Je cherche un metteur en scène, et il n’y a que toi qui puisse me conseiller. » Mais le soir où il le dépose, Claude n’est pas rentré chez lui et c’est une Graziella contrariée qui réceptionne les soixante-dix pages dactylographiées. « Je me suis mise à les lire, dira-t-elle. Et si je trouvais l’accident extraordinairement écrit, je n’aimais pas le personnage de l’architecte. Au retour de Claude, vers une heure du matin, je lui ai juste dit : ‘Il y a un scénario pour toi’, en le lui jetant sur le divan. Il s’en est emparé, et l’a lu d’une traite. Cela m’a étonnée parce qu’il ne lisait jamais les scénarios d’un coup. »

Le lendemain tôt, Sautet appelle l’agent Jean-Louis Livi, chez Artmedia : « Tu sais, lui lance-t-il de sa voix précipitée, Jean-Loup m’a envoyé un scénario et je vais le faire. Il y a un accident et je trouve que c’est très intéressant de le tourner. »

Outre le pari technique de filmer un choc automobile sous toutes ses coutures, le cinéaste dira de ce script refusé par Claude Chabrol et Alain Cavalier : « J’y voyais l’occasion de pouvoir, enfin, traiter de problèmes de couples. Pierre, cet homme privilégié, indécis, vulnérable a tout pour lui, mais il hésite à prendre une décision, à changer de vie. Il a peur de se remettre en cause et choisit une attitude de fuite face à la vie elle-même. Pour lui, l’accident est presque une solution. »

Celle d’un bourgeois d’apparence seulement, qui fume compulsivement comme Sautet. D’un homme déchiré, qui souhaiterait pouvoir aimer deux femmes en même temps, situation vécue, plus d’une fois, par le cinéaste lui-même. Lequel esquisse, à qui peut l’entendre, une forme d’autoportrait.

Cinq choses à savoir sur Max et les ferrailleursLe casting est un premier défi. Le contrat soumis à Sautet par les producteurs Raymond Danon, Roland Girard et Jean Bolvary prévoit, dans les rôles de Pierre et de son épouse, Yves Montand et Annie Girardot. Mais le cinéaste n’envisage pas de reformer le couple de Vivre pour vivre, en marchant sur les traces de Claude Lelouch. Il souhaite avoir Léa Massari, qu’il avait prévu d’employer dans Classe tous risques et L’Arme à gauche, ainsi que Michel Piccoli, qu’il a admiré dans Le Doulos. « Il avait, dira Sautet, une sorte de charme étrange qui camouflait une très grande circonspection. » Et, se projetant de façon plus concrète : « Je ne voyais qu’un seul acteur qui puisse rester dans le coma allongé sur l’herbe, avec une voix : Piccoli. » Le comédien de son côté, voit clair dans le jeu de son metteur en scène : « Je devais être à ses yeux une sorte de représentation de lui-même. » Sans se parler beaucoup, ils vont devenir amis.

Reste le personnage de la compagne. « A l’époque où je cherchais, avouera Sautet, aucune actrice française ne me plaisait. » C’est alors qu’un autre cinéaste lui parle, à l’automne 1968, de Romy Schneider. Depuis son mariage avec Harry Meyen et la naissance de leur fils David, la comédienne viennoise, en retrait du cinéma, est considérée comme has been. Jacques Deray propose à son collègue de venir la voir aux studios de Boulogne où elle postsynchronise les versions anglaises et allemandes de son thriller en eaux troubles, La Piscine. Sautet s’y rend, avec un a priori : « J’avais d’elle l’image de Sissi. »

Le choc qu’il ressent n’en est que plus grand. C’est dans l’ombre d’un couloir que Sautet aperçoit pour la première fois Romy. Plus précisément sa nuque et son chignon. L’image s’imprègne en lui, indélébile. Remué, le cinéaste ne lui adresse pas la parole, préférant l’appeler et lui fixer rendez-vous pour un déjeuner. « Là, dira-t-il, je suis tombé sur une jeune femme très drôle, très vivante, et on s’est plu. Je lui ai parlé du rôle et elle était enthousiaste. » Un documentaire-télé consacré à Sautet ainsi qu’une biographie de Romy Schneider ont été jusqu’à évoquer, récemment, une brève liaison entre eux, qui aurait pris fin avant le début du tournage, en avril 1969, pour se muer en amitié indéfectible.

Le fait est que c’est à partir de sa relation de Pygmalion avec Romy que Sautet commence à créer, dans son œuvre, de vrais personnages féminins. Jusqu’alors, comme le notera son épouse Graziella, « Claude n’avait tourné que des films d’hommes. Il ne savait pas diriger les actrices. C’est en rencontrant Romy qu’il a compris que les femmes étaient courageuses, vivantes. »

Plus largement, Sautet se passionne pour la définition de chaque protagoniste, la façon dont ils interagissent entre eux. Le cinéaste est aussi séduit par le scénario constitué de flash-backs conçus par Dabadie pour fragmenter l’action entre passé et présent. Un tissage subtil qui lui fera dire : « Je ne sais pas à quel temps se passe le film. » Entre fluidité et absence de linéarité, Sautet imprime sa marque dans le script. « La plus grande leçon que j’ai reçue de lui, racontera Dabadie, c’est quand, au début, entre Michel Piccoli et Romy, il lui dit quelque chose qui la contrarie ; j’écris ma scène et je finis sur la réplique. Claude lit et me dit : ‘Il faut que tu m’écrives les regards.’ » La vérité des émotions naît de ce perfectionnisme. Ainsi que d’un contexte particulier, lié aux événements qui propulsent Georges Pompidou à la tête de l’Etat au moment où débutent les prises de vues du film. Concomitance qui va figer Claude Sautet en cinéaste de la fin des Trente glorieuses et de la bourgeoisie. Un point de vue réducteur. Même si le metteur en scène reconnaît que son anti-héros, Pierre, « incarne ce qui participe de l’aspiration générale de la société pompidolienne, le bien-être matériel supposé apporter la liberté et le bonheur. »

L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot à ne pas manquer en replayEt quel plus beau symbole de réussite, en cette fin des années 1960, que l’automobile ? L’accident réduisant à néant la Giulietta Sprint et son passager occupe le début du tournage, au printemps 1969. C’est près de Thoiry, en région parisienne, que Sautet plante la scène pendant deux semaines. Il demande aux Ponts et Chaussées de lui construire un tronçon de route servant de décor à l’accident, puis installe de faux pommiers, dont les feuilles sont repeintes tous les matins, dans un champ de maïs. La voiture arrive à 65 km/heure au carrefour où elle doit percuter la bétaillère conduite par Boby Lapointe. « Cet accident, dira Sautet, il m’a fallu l’imaginer seconde après seconde. Comment passer de la vitesse normale à l’image fixe, et du ralenti à la relation qu’en font les témoins ? Ce mélange des temps était très périlleux. Nous avons filmé à trois caméras, sous des angles différents. » Bon conducteur, Piccoli tient le volant sur nombre des soixante-six plans de la séquence, à l’exception des plus dangereux. Il est alors remplacé par le cascadeur Gérard Streiff. Pour les gros plans sur l’acteur, lors du double tonneau, Sautet utilise une moitié de voiture cerclée, accrochant papier et cigarette au plafond par des fils de nylon pour rendre crédible le mouvement des objets lors du ralenti.

Ces alternances de rythme, qui occuperont longuement la monteuse Jacqueline Thiédot, sont voulus par le cinéaste qui parle de « chorégraphie » et de « valse lente menant à la mort », l’accident à vitesse normale n’étant montré que lors d’une séquence de quatre secondes. Mais dans la scène qui précède le choc, Sautet use d’effets pareillement sophistiqués. Une voiture travelling précède ainsi celle de Pierre et, gagnant de la vitesse avec un zoom caméra pour se détacher de l’Alfa Roméo, nous emmène, tel un témoin prenant de l’avance, à l’intersection fatale. Sautet tourne à 24, 18, 15 puis 12 images seconde.

Une certaine dilatation du temps intervient aussi dans les scènes de restaurant entre Romy et Piccoli. Sautet ne trouve pas que les échanges entre les deux amants sonnent juste. Au lieu de filmer avec deux caméras, braquées chacune sur un interprète, méthode qui, selon lui, « est une prison, où l’on ne peut rien changer », le cinéaste décide de tourner par plans séparés, sur la durée et sans amorce de l’interlocuteur. « Ainsi, explique-t-il, on retrouve l’incertitude du moment. Cela permet de changer la densité des rapports entre les personnages. » L’occasion d’admirer une Romy Schneider dans la splendeur de ses 30 ans : « J’étais surpris constamment par ce qu’elle me donnait, s’enthousiasmera Sautet. Je n’avais pas encore bien mesuré son éclat à l’écran. Elle avait, bien sûr, un caractère absolu. Quand on tournait, il fallait que je ne la quitte pas des yeux. Et, toute la journée, elle me bombardait de petits mots amusants et chaleureux. » Sur un point, il se permet de la corriger : « Romy parlait très fort. Peu à peu, je j’ai fait baisser de plusieurs tons. Plus elle parlait bas, plus elle était juste, et elle le ressentait. » Epanouie, l’actrice loue, en retour, celui qui devient son « metteur en scène préféré » : « On peut vraiment créer avec lui. Nous nous sommes immédiatement compris. Je l’ai tout de suite reconnu tel qu’il est : colérique, mais sincère et franc. Ce fut un travail magnifique et ce rôle assez complexe, problématique, m’a fascinée. »

En état de grâce, Sautet et Dabadie multiplient les trouvailles dans un accord parfait entre scénario et mise en scène. Ainsi de la séquence où Piccoli rêve, dans l’ambulance et sur fond de Vivaldi, au déjeuner champêtre du mariage qui l’aurait uni à Romy. Par un panoramique balayant la table de la noce, Pierre aperçoit d’abord son meilleur ami, incarné par Jean Bouise, puis, plus étrangement, son ex-épouse, avant qu’apparaissent, tandis que son visage s’assombrit, les témoins de son accident jusqu’à son responsable. Saisissant raccourci.

Entre fantasme et réalité, vie et trépas, Sautet escamote, peu après, le décès de Pierre dans un ultime songe de l’agonisant se voyant, lors d’une sortie familiale en bateau, en train de se noyer. « Cette scène, se souviendra le cinéaste, a été tournée au large de La Rochelle. Tout le monde avait bu, il y avait un léger roulis, l’eau était à 17° et Piccoli n’arrivait pas à s’enfoncer verticalement. On a fait venir un homme-grenouille qui a attaché le pied de Michel à un poids, au fond de la mer. A un signal, il tirait la corde lentement, pour le faire s’engloutir. On a recommencé le plan une trentaine de fois. Quand on a enfin sorti Michel de l’eau, il était mort… d’épuisement ! »

La dernière scène, bouleversante, montrant Romy Schneider quitter l’hôpital désemparée, et ignorante de la lettre de rupture de Piccoli que Léa Massari vient de déchirer, est imprégnée de l’esthétique du chef-opérateur Jean Boffety. Ce dernier use, dès le tournage de l’accident, de longues focales et d’images surexposées. Tout cela parce que Boby Lapointe perdait ses moyens quand la caméra le filmait de trop près ! « Cela m’a obligé à altérer le style visuel du film entier, dira Sautet, parce que je ne pouvais pas filmer les autres acteurs avec d’autres objectifs. »

Le cinéaste, qui achève son tournage en août 1969, agit ainsi avec méticulosité tout en s’adaptant aux circonstances. Mais la post-production qui suit ne doit rien au hasard. Sautet construit, avec sa monteuse, un récit qui tient autant du cinéma classique que de la Nouvelle vague. Il supprime des bribes de scènes trop explicatives, insère au mieux, avant que le suspense ne se déplace sur un autre enjeu, ces plans de voiture au ralenti qui « renforcent, d’après lui, l’impression de fragilité et d’importance de n’importe quel instant de la vie. » L’indisponibilité de Georges Delerue lui fait aussi choisir, avec Philippe Sarde, un tout jeune compositeur dont le thème musical va décupler la force émotionnelle des Choses de la vie.

Lequel obtient deux mois avant sa sortie, en janvier 1970, le prestigieux Prix Louis-Delluc. Ce qui n’empêche pas Sautet, anxieux-né, de traquer la moindre fausse note. Attaché de presse du film, Bertrand Tavernier se souviendra l’avoir vu engueuler un exploitant parti avant la fin de la projection, et traiter de « pauvre con » un journaliste de Paris-Match, qui s’interrogeait sur la part du destin dans l’accident. Le cinéaste jure également qu’on ne le reverra pas de sitôt au festival de Cannes où, poussé à présenter son film, il est ignoré par un jury plus ‘politique’ que jamais. Sans compter Les Cahiers du cinéma, période Mao, qui exécute Sautet et sa « volonté d’esbroufe. »

Qu’importe : la majorité des critiques, à l’instar de Gilles Jacob dans Les Nouvelles littéraires, applaudit à la virtuosité mêlée de sensibilité du cinéaste. Un Sautet encouragé à mettre en chantier au plus vite son prochain long-métrage. Le public n’a-t-il pas répondu présent, avec près de 3 millions de spectateurs ? Il réserve même à la Chanson d’Hélène, interprétée par Romy et Piccoli, un succès discographique, jusqu’à l’identifier au film… dans lequel, pourtant, elle ne se trouve pas ! Il faut se méfier des apparences et des souvenirs. Ils jouent, parfois, de jolis tours aux choses de la vie.

Cet article est issu du Première Classics n°4 (avec Les Dents de la mer en couverture). A lire sur ce même sujet :

« Sautet par Sautet », par N.T. Binh et Dominique Rabourdin (La Martinière)

« Conversation avec Claude Sautet », par Michel Boujut (Institut Lumière/Acte Sud)

« Claude Sautet », par Sandra Marti (Gremese)

« Claude Sautet », par Gérard Langlois (NM7 Editions)

« Michel Piccoli, j’ai vécu dans mes rêves », par Gilles Jacob (Grasset)

« Romy », par Johannes Thiele (Editions Place des Victoires)

Les Choses de la vie : Philippe Sarde, le compositeur attitré de Claude Sautet, nous raconte l’histoire d’un partenariat unique

Commentaires