L'acteur nous livre les secrets de sa carrière au cours d'un long entretien.

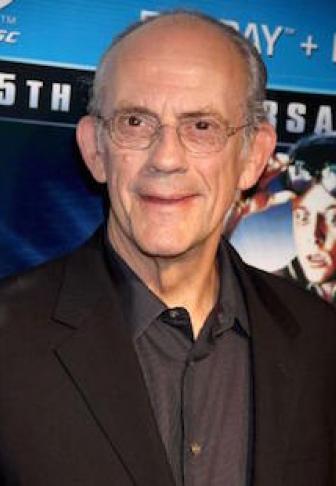

Figure pop intemporelle et indéboulonnable depuis sa consécration avec Retour vers le futur, Christopher Lloyd a transformé le rôle de sa vie en carburant pour traverser les générations. L’acteur - qui fête ce 22 octobre ses 84 ans ans - n’a jamais cessé de tourner. Il revient pour Première sur son parcours de combattant, de New York à Los Angeles, et sur son passé à jamais lié au mot « futur ».

Interview publiée à l’origine dans Première Classics numéro 15, daté avril-juin 2021. Vous pouvez l’acheter en ligne ici (les autres numéros sont à retrouver à cette adresse) ou vous abonner à notre revue trimestrielle qui revient en long, en large et en travers sur les plus grands films cultes. Foncez, c'est de la bonne.

Propos recueillis par François Léger

En préparant cette interview, je me suis rendu compte que vous n’accordiez que très peu d’entretiens, sauf quand on vous tend le micro pour parler de Retour vers le futur. Vous n’avez pas écrit d’autobiographie et il n’existe aucun livre sur Christopher Lloyd... Vous avez une explication ?

Christopher Lloyd : Eh bien... Je suis très réticent aux interviews. Je n’ai pas l’impression d’avoir grand-chose à dire sur ma petite personne. Je ne veux pas trop en révéler sur ce que je suis dans le privé, quand les caméras s’éteignent. Si j’ai accepté de vous parler, c’est parce que je voulais aider à faire la promo de Nobody [l’interview a eu lieu en 2021, ndlr]. Je l’aime bien, ce film. Alors j’estime que c’est ma responsabilité de participer à l’effort de promotion. Tu passes du temps à bosser sur un projet et, s’il te plaît, tu as envie que les gens aillent le voir. En dehors de ça, les interviews, si je peux éviter...

Vous ne pensez pas que votre trajectoire et votre longue carrière méritent qu’on s’y attarde un peu ?

Hum... Vous trouvez ça intéressant ? Bon, effectivement, on peut dire que ça ne s’est pas trop mal passé pour moi ! (Rires.) Vous savez, ma carrière a largement dépassé mes ambitions. Jamais je n’aurais imaginé que tout cela serait possible au moment où j’ai mis un pied dans le milieu. Quand j’étais jeune et que je prenais des cours de théâtre, j’essayais d’être le plus invisible possible. Je croisais les doigts pour que personne ne me demande de jouer une scène ou de faire une improvisation avant que la sonnerie ne retentisse.

C’était de la timidité ?

Disons que j’étais solitaire. Réservé.

Et vous ne l’êtes plus ?

Je crois que j’ai gagné en confiance. C’est sûrement dû à l’âge, mais aussi au fait que j’ai l’impression d’être devenu un meilleur acteur, même si je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire. (Rires.) En tout cas, je sais beaucoup mieux me préparer pour un rôle, ce qui fait une grosse différence quand j’arrive sur le plateau.

Quelle est votre méthode ?

Je lis et relis le script, jusqu’à ce que je sois capable de visualiser très précisément ce à quoi ressemble physiquement le personnage. J’ai besoin de ça. Tenez, par exemple, en ce moment je me laisse pousser les cheveux pour un film dont le tournage commencera dans quelques semaines. Comme je sais que le personnage doit être coiffé n’importe comment, je fais ça en lisant le script. (Il se frotte ce qui lui reste de cheveux blancs dans tous les sens, jusqu’à avoir une coupe improbable.) D’une, ça me fait marrer. Et de deux, ça m’aide à rentrer dans le rôle. (Rires.)

Votre premier rôle au cinéma était dans Vol au-dessus d’un nid de coucou, en 1975. Vous aviez 36 ans. Jouer dans un film de ce calibre, ça forge un acteur ?

J’ai passé une bonne dizaine d’années à New York à essayer de faire mon trou au théâtre. Mais j’avais toujours en tête l’idée de tourner un jour dans un film. Sauf que quand j’auditionnais pour le cinéma, je ne faisais pas forte impression. Ça ne marchait pas, sans que je m’explique vraiment pourquoi... Et puis un beau jour, les gens de Vol au-dessus d’un nid de coucou sont venus en ville faire passer des auditions. Un directeur de casting qui m’aimait bien et essayait de m’aider a soumis mon nom. J’ai passé un entretien, un deuxième et puis j’ai été embauché. J’étais aux anges. Comme vous le savez, le film a été un gros succès. Et quand on joue dans un film qui marche très bien, même quand on est en arrière-plan, ça aide pour la suite. (Rires.) Le cast était fabuleux, mené par Jack Nicholson qui avait déjà une belle carrière. D’ailleurs, c’était l’une de mes idoles à l’époque, il m’impressionnait beaucoup. Et puis évidemment Miloš Forman, grand réalisateur...

J’ai lu que votre audition avec lui ne s’est pas bien passée...

Non, non, j’ai vu ça aussi, mais ce n’est pas vrai. Il n’y avait aucune animosité de sa part. En fait, Miloš Forman faisait passer ses auditions comme les thérapies de groupe dans le film. Tous les acteurs s’asseyaient en cercle autour de lui, Miloš commençait par poser une question à l’un de nous et la discussion s’animait. C’était de la pure impro. Intéressant comme processus.

Et pour préparer le rôle, il vous a demandé de passer deux semaines dans un vrai hôpital psychiatrique, à Salem.

Oui ! La production avait réservé un étage entier de l’asile, où il y avait une cuisine, une salle à manger, une salle de gym, une salle de jeu, des dortoirs... On vivait à cet étage comme les patients. On avait des tas de rendez-vous avec des médecins et des psychiatres, histoire de ressentir ce que ça fait de vivre comme ça. On avait la permission de visiter les malades – qui avaient parfois commis des crimes – dans leurs chambres, et de leur parler régulièrement durant les douze semaines de tournage. On est un peu devenus amis avec eux ! (Rires.) Expérience extraordinaire que de côtoyer ces gens qui doivent rester confinés et surveillés 24 heures sur 24.

Quelques années plus tard, en 1978, vous jouez dans un film réalisé par Jack Nicholson, En route vers le sud. Et vous le retrouvez encore dans Le facteur sonne toujours deux fois (1981), de Bob Rafelson.

Comme je vous disais, j’étais fan de lui et je crois qu’il m’aimait bien, ce qui explique sûrement qu’il ait voulu m’embaucher (Il réfléchit quelques secondes.) Je n’oublierai jamais le jour de notre première rencontre. J’arrive sur le plateau de Vol au-dessus d’un nid de coucou, et paf ! Jack Nicholson, en chair et en os, là, devant moi. J’étais... Comment dit-on ? Starstruck (le fait d’être ébloui par une star, ndlr). Il s’est révélé être un type extrêmement généreux. Le casting était composé d’acteurs avec peu ou pas d’expérience au cinéma, et lui faisait tout ce qu’il pouvait pour nous encourager. Par exemple, la scène où on joue au Monopoly dans la salle de bain et qu’il nous arrose a été compliquée à tourner. On a dû l’interrompre pendant trois semaines, car on avait diagnostiqué une leucémie à l’un des acteurs. À son retour, on a repris où on en était, mais je n’arrivais plus à me remettre dans la peau de mon personnage. Je l’avais perdu. La caméra tournait, Miloš Forman ne bronchait pas, il enchaînait les prises... Mais je sentais bien qu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait. Sauf que ce n’est pas lui qui est venu me voir, c’est Jack Nicholson lui-même. Il m’a discrètement soufflé quelques mots dans l’oreille dont j’ai oublié la teneur, mais c’était suffisant pour immédiatement me remettre dans les bonnes dispositions. Il était comme ça tout le temps, il nourrissait le tournage de sa gentillesse, de son expérience et de sa présence. Un gentleman.

À la même période, et en parallèle du cinéma, vous jouez dans Taxi. Une série quasi inconnue de ce côté de l’Atlantique, mais très suivie aux États-Unis. Elle vous a d’ailleurs permis de gagner deux de vos trois Emmy Awards. Quel souvenir gardez-vous de cette période de votre carrière, et quel était votre rapport à la télévision ?

Après Vol au-dessus d’un nid de coucou, je suis reparti à New York avec l’idée de revenir au théâtre. Mais tout était en train de changer pour moi, le succès du film m’avait notamment permis d’avoir un agent à Hollywood. Donc j’ai pris la décision de déménager là-bas, parce que c’était le moment de tirer avantage de la situation. Par contre, j’étais très clair sur un point : surtout pas de sitcoms. Vous savez, les acteurs new-yorkais de l’époque étaient un peu snobs et avaient de gros préjugés sur ce format : « Un vrai artiste ne fait pas ce genre de choses... » Des bêtises, quoi. Mais au bout d’un moment, mon agent a fini par me persuader de passer un casting. « Même si tu t’en fiches royalement, c’est important de rencontrer les gens qui font ces trucs. » OK, OK… L’opportunité de jouer dans Taxi est arrivée peu après. Il m’a trouvé un job de guest, le temps d’un épisode. Et à mon grand étonnement, ça m’a plu. Ils m’ont finalement demandé d’incarner un personnage régulier dans le programme. J’ai adoré ça, je dirais même que c’est l’un des grands moments de ma vie. J’avais complètement changé d’avis sur la télévision. Ça s’est vu après dans ma carrière, d’ailleurs (Rires.) La série a duré cinq ans. J’en étais pendant trois ans et demi. Formidable. Et évidemment, cette exposition, ça m’a ouvert la voie pour de futurs boulots.

Vous racontez qu’avant de recevoir le script de Retour vers le futur, l’idée de vous installer définitivement à Hollywood vous faisait peur car cela signifiait « vendre [votre] âme au diable »...

Well... J’étais au Mexique, en train de tourner un film (Le Justicier solitaire de William A. Fraker, ndlr). J’avais déjà prévu de rentrer à nouveau à New York, de revenir là où tout avait commencé avant qu’on ne m’oublie dans le milieu du théâtre ! On m’avait proposé une pièce, un projet très excitant. Je me sentais vraiment chez moi sur une scène de la Grosse Pomme, l’opposé de ce monde un peu nébuleux et inquiétant qu’est Hollywood... C’est à ce moment-là que mon agent m’envoie le script de Retour vers le futur. Je lis en diagonale, sans m’y attarder. Et je le balance ! Mais une amie qui était là m’interpelle : « Chris, pourquoi tu fais ça ? Il faut toujours jeter un œil à ce qu’on t’envoie. » Je l’ai fait. Il faut bien comprendre que, à l’époque, quand je passais une audition, j’avais une chance infime de décrocher le rôle. Alors pourquoi m’embêter ? Bref, je récupère le scénario que je lis sérieusement. Et je trouve ça plutôt bien écrit. Donc je repars pour Los Angeles afin de rencontrer Robert Zemeckis – réalisateur fabuleux – avec qui j’accroche dans la seconde. Et là je me dis: « Je vais le faire, ce film. »

Qu’avez-vous vu en Zemeckis ?

C’est quelqu’un de très « vrai », de très malin. Il a un point de vue aiguisé sur ce qui marche et ne marche pas au cinéma. Je n’avais évidemment pas conscience du potentiel énorme de Retour vers le futur mais, en discutant avec Bob, j’ai commencé à cerner le personnage de Doc, et je voyais bien qu’il savait exactement ce qu’il voulait faire. Mais en même temps, il restait ouvert à toutes les propositions. Je me souviens lui avoir timidement soumis l’idée des cheveux longs et ébouriffés de Doc Brown - encore une histoire de cheveux ! Il m’a juste dit « OK, c’est parfait. » Sûr de lui mais prêt à écouter les autres. Robert Zemeckis inspire la confiance : tourner avec lui était une évidence.

Pourquoi n’avez-vous jamais retravaillé ensemble après Retour vers le futur 3 ?

Ben, tout simplement parce qu’il ne me l’a pas demandé ! J’imagine qu’il n’a jamais réalisé d’autres films où j’aurais trouvé ma place. Il n’a qu’à appeler, je dis « oui » dans l’instant.

Retour vers le futur a évidemment changé votre carrière et vous a même transformé en monument vivant de pop culture. C’est très rare, mais la contrepartie est que votre image ne vous appartient plus vraiment et qu’on vous associe systématiquement à Emmett Brown. Ça a pu être un poids, en tant qu’acteur ? Ou bien l’avez-vous vite accepté ?

Je l’ai accepté. Mais ça m’inquiétait. J’avais peur qu’on me catalogue, qu’on ne me propose plus que des rôles semblables à Doc. Et pourtant... On a continué à m’offrir des personnages très différents malgré ça. Je me suis rapidement rendu compte que ce n’était pas un obstacle pour ma carrière, au contraire : ça m’ouvrait de nouvelles possibilités. Alors évidemment, Doc est le rôle dominant de ma filmographie, celui dans lequel le plus de gens m’ont vu et auquel on me ramène toujours. Mais je n’ai aucun problème à m’appuyer dessus tant que j’ai la liberté de faire autre chose. C’est un deal qui me va. Et qui sait ? Peut- être qu’un jour, je trouverai un rôle qui l’éclipsera. (Il sourit.)

Vous aviez la quarantaine bien avancée quand vous incarniez Doc, un personnage censé être beaucoup plus âgé, surtout dans les suites. Ce qui fait qu’on a l’impression que vous n’avez presque pas bougé en 35 ans ! Cette question de votre propre vieillissement à l’écran – ou d’absence de vieillissement, justement –, vous vous l’êtes posée ?

Honnêtement ? Je n’y pense jamais. Mais une fois, on m’a invité à une séance de questions-réponses avec le public, des années après la sortie de Retour vers le futur. Et un petit garçon a levé la main : « Monsieur Lloyd, qu’est-ce que ça fait de ne plus avoir à porter du maquillage pour vous vieillir ? » Ça m’a scié ! (Rires.) À part ça, c’est un sujet qui ne m’intéresse pas trop. On est jeune, puis on vieillit, ça se voit ou pas à l’écran... Bon. Et alors ?

Vos rôles les plus marquants ont un aspect cartoonesque très marqué : Doc, le juge DeMort, l’oncle Fétide... J’ai l’impression que c’est là que vous vous épanouissez le plus. Vous savez d’où vous tenez ça ?

De la scène. Quand je suis arrivé à NewYork– en 1960 je crois–, je me suis inscrit dans une école d’art, la Neighborhood Playhouse School of the Theatre. Et les cours étaient modelés autour des grandes compagnies de théâtre européennes : le Old Vic à Londres, la Comédie-Française, le Théâtre d’art de Moscou... Des groupes d’acteurs et d’actrices qui se retrouvaient pendant huit mois de l’année, et faisaient quatre ou cinq pièces ensemble. Pour que ça marche, il fallait être capable de jouer huit personnages différents. De tout petits rôles, le plus souvent. Et peut-être, à un moment, décrocher le rôle principal dans l’une des pièces. Même si ce n’était pas ce que je préférais... En tout cas, il fallait avoir une grande flexibilité. Ça m’a appris que cette capacité à sauter d’un rôle à l’autre, et parfois d’en faire des caisses – parce qu’au théâtre il faut toujours être un ton au-dessus –, j’avais ça en moi. C’est certainement ce qui m’a permis de tendre vers le cartoonesque quand le rôle le demandait, et puis je vous avoue que c’est extrême- ment amusant à jouer. Il y a chez moi, je crois, quelque chose qui relie le jeu d’acteur à l’enfance. Et c’est plus fort que tout, depuis toujours. J’ai compris à ce moment-là que, même en incarnant un personnage subalterne, je pouvais exister fortement sur une scène ou un écran. Je ne me suis jamais vu comme un acteur de rôles principaux, au cinéma comme au théâtre. Moi, je fais des rôles secondaires, des apparitions... Partout où je trouve ma place.

Donc vous n’avez jamais regretté de ne pas avoir eu un grand rôle principal ?

Non. En fait, la réalité, c’est que si mon agent m’appelle demain et me dit qu’un réalisateur me veut pour être la star de son film, je serai là. Mais si on me demande de faire un caméo de deux minutes, je serai là aussi ! (Rires.)

Il n’y a pas un seul trou dans votre filmo, qui a toujours été indistinctement nourrie de rôles plus ou moins importants à la télé ou au cinéma, comme de publicités et de doublages dans l’animation ou le jeu vidéo. D’où vous vient cette soif de travail ? D’une peur du vide ?

Quelque chose dans ce goût-là, oui. Je crois que ça remonte à mes débuts à New York, une époque où je n’ai pas eu de boulot rémunéré dans le théâtre pendant dix ou douze ans. Dix ou douze ans, vous vous rendez compte ? ! De temps en temps, je participais bénévolement à des ateliers de théâtre un peu partout dans le pays, à Washington ou en Nouvelle-Angleterre. J’étais heureux comme un pape mais financière- ment ça ne me rapportait rien et j’étais toujours incapable de trouver du travail à New York. Je ne sais pas... Comment dire ça ? Je ne sais pas me vendre, voilà. J’en suis incapable. Il faut qu’on vienne me chercher. Mais j’ai vite compris que ma situation précaire ne pouvait pas durer éternellement. Que si ça continuait ainsi, je n’allais pas pouvoir faire de la comédie mon métier. C’était une torture rien que d’y penser... Donc, ayant tout ça en tête, mon objectif principal a toujours été de pouvoir vivre de ma passion et de travailler le plus possible. Et ça veut dire prendre tout ce qui passe. Enfin, si le projet a du sens, évidemment.

La période entre 1985 et 1993, en gros de Retour vers le futur aux Valeurs de la Famille Addams, a été particulièrement généreuse avec vous. Vous la voyez comme le haut du panier de votre carrière ?

C’était un bel enchaînement, il faut le reconnaître. Tout d’un coup, les super projets arrivaient magiquement les uns après les autres. Mais c’est amusant que vous l’analysiez comme ça, parce que j’ai l’impression que ça ne s’est jamais arrêté...

Vous reconnaîtrez qu’après être allé si haut, il devient plus difficile de trouver des rôles qui marquent autant leur époque et le grand public.

C’est sûr. Ces succès m’ont certainement obligé à me réinventer. En fait, ce que je ne voulais surtout pas – et que je ne souhaite toujours pas d’ailleurs – c’est qu’en regardant un de mes nouveaux films, les spectateurs se disent : « Ah, il refait Doc Brown... » Quand je suis à l’écran dans un projet qui n’a strictement rien à voir, je ne veux pas que les gens voient en moi un personnage que j’ai incarné auparavant. C’est terrible, ça. Parfois, je suis en train de jouer, et dans ma voix ou la façon dont je prononce un mot, je reconnais le révérend Jim (son personnage dans la série Taxi, ndlr). Et ça, non ! Pas possible. La nouveauté, toujours.

Commentaires