Divines d'Houda Benyamina - Caméra d'Or

Dounia et Maïmouna, les meilleures copines du monde, rêvent d'argent facile et se mettent au service de Rebecca, la caïd de leur cité pourrie. Ce résumé ne saurait réellement rendre justice à la baffe de cinéma que colle dès son ouverture Divines d'Houda Benyamina, premier long présenté à la Quinzaine des réalisateurs et récompensé par la Caméra d'or au Festival de Cannes 2016. Le générique, un grand montage-sequence qui mélange images shootées à l'iPhone, grands cadres 16/9 au son des Psaumes de Vivaldi, donne le ton. C'est ambitieux et ça frappe direct aux tripes et aux yeux. Divines carbure à une énergie de cinéma folle, qui n'a peur de rien, pas même de faire des montages au son du Requiem de Mozart mixant des scènes de danse contemporaine et un entraînement à la boxe. Imaginez une fusion explosive entre La Haine, Scarface, un épisode de la saison 4 de The Wire et Bande de filles. Mais Divines va au-delà de cette fusion des genres.

Citant dès le départ De Palma ("mes mains sont faites pour charrier de l'or..."), Travis Bickle et Kassovitz, Divines transcende son statut de kaïra movie en prenant des héroïnes qui accomplissent des exploits d'ordinaire affectés à des personnages masculins. C'est simple et ça change tout. C'est la plus grande force de Divines : son trio d'actrices, trois grenades dégoupillées balancées dans l'espace de béton du film. Deborah Lukumuena en Maïmouna, Oulaya Amamra (la sœur de la réalisatrice âgée de 20 ans), stupéfiante d'énergie en Dounia ; Jisca Kalvanda en implacable caïd tatouée dont les phalanges portent LOVE et HATE. Trois actrices qui, à l'image du film, n'ont peur de rien et n'ont pas besoin des hommes pour accomplir leur destin. Divines est une bombe et son explosion finale (dont la résonance sociale est d'une évidence folle) est celle de la tragédie la plus pure. On a trouvé le Scarface français : il suffisait de le conjuguer au féminin.

Sylvestre Picard

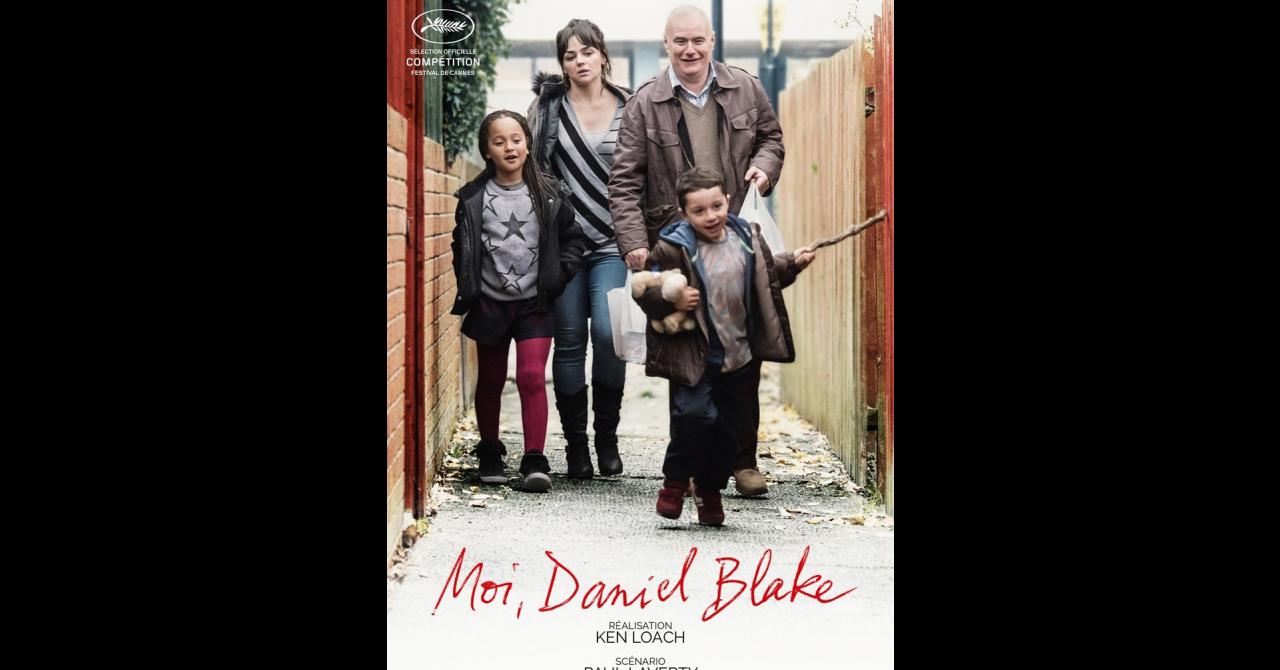

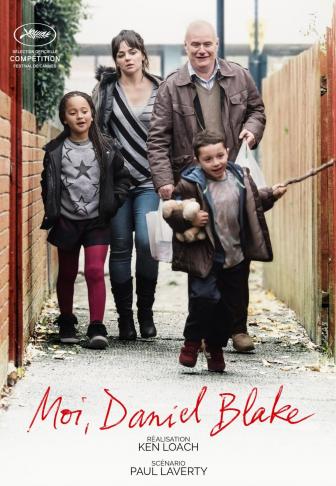

Moi, Daniel Blake, de Ken Loach - Palme d'Or

Il y a dix ans pile, Ken Loach remportait enfin la Palme d’Or pour Le Vent se lève, sa grande fresque guerrière et romanesque qui n’était sans doute pas son meilleur film mais le plus représentatif. Une consécration méritée pour le cinéaste anglais le plus politisé et, sans doute, le plus intègre et sincère de sa génération. Depuis ce fait d’armes, pas grand-chose : Ken Loach, presque aussi métronomique que Woody Allen, a enchaîné les films sociaux "nécessaires", certains étant meilleurs -It’s a free world, L’esprit de 45- que d’autres -Looking for Eric, Route Irish. Avec Moi, Daniel Blake, il semble cette fois arriver au bout d’un cycle, celui de sa longue et fructueuse collaboration avec le scénariste Paul Laverty.

Un cinéma trop sûr de ses effets

Le Daniel Blake en question est un menuisier de 59 ans contraint d’arrêter suite à des problèmes cardiaques. Problème : l’aide sociale lui dénie ses droits et l’oblige à travailler sous peine de sanction. Lors d’une énième visite, il rencontre Rachel, une mère de deux enfants isolée, obligée de s’installer à des centaines de kilomètres de chez elle pour bénéficier d’un logement décent. Ces deux laissés-pour-compte vont finir par s’entraider… Sur le plan documentaire, rien à dire. Laverty a pour habitude d’enquêter longuement avant d’écrire et ça se sent. Les rouages absurdes de la machine administrative sont parfaitement décrits, ce qui provoque l’indignité escomptée. Il a plus de mal à faire vivre ses deux personnages qu’il enterre sous des tonnes de pathos, un malheur chassant l’autre sans l’ombre d’une respiration ou d’une surprise. Le dénouement, qu’on sent venir à des kilomètres, est à cet égard symptomatique d’un cinéma mécanique, sûr de ses effets, incapable de varier de sa trajectoire, ou mieux de se transcender. On peut y voir une forme de constance et d’intégrité. Ou de paresse.Christophe Narbonne

Le client, d'Asghar Farhadi - Prix du scénario pour Asghar Farhadi + Prix d'interprétation masculine pour Shahab Hosseini

C’est une constante à Cannes : on attend trop des « clients » du Festival. Alors, quand ils se ratent (Loach, Assayas, Penn) ou quand ils se caricaturent (Dolan, NWR), on se sent comme trahis. Ce n’est pas le cas du nouveau Farhadi qui appartient plutôt à la catégorie de ceux qui récitent leur leçon avec application mais sans étincelle (Dardenne, Mendoza). La première séquence est à cet égard édifiante : on y voit un couple quitter précipitamment son immeuble en train de s’écrouler sous l’effet d’on se sait pas trop quoi (séisme ? travaux ?). Partant de là, Farhadi file la métaphore du délitement amoureux qu’un événement dramatique (un viol qui ne dit pas son nom et qu’on ne verra pas) va mettre en lumière. Le choix de faire des deux protagonistes des acteurs en train de jouer Mort d’un commis voyageur -une tragédie de l’échec- achève d’établir les enjeux dramatiques avec un peu trop d’évidence.

Efficace, à défaut de surprenant

Asghari Farhadi n’est cependant pas le premier venu. Le réalisateur d’Une Séparation et du Passé a l’art de créer le chaos dans des espaces fermés et des ambiances feutrées. La montée en puissance du drame est savamment orchestrée et passe par une interprétation intéressante du sentiment de vengeance. Obsédé par l’honneur de sa femme, le héros va ainsi s’approprier le malheur de celle-ci et vouloir, malgré les réticences affichées de la jeune femme, faire payer le coupable. Une fois qu’il arrivera à mettre la main dessus, le mal sera déjà fait : son intransigeance et son égarement auront sans doute eu raison de son couple. C’est assez touchant et en même temps prévisible. L’intrigue manque de ces points de suspension qui faisaient le prix d’Une Séparation, comme en témoigne le dernier plan qui n’atteint pas l’effet de sidération escompté.Christophe Narbonne

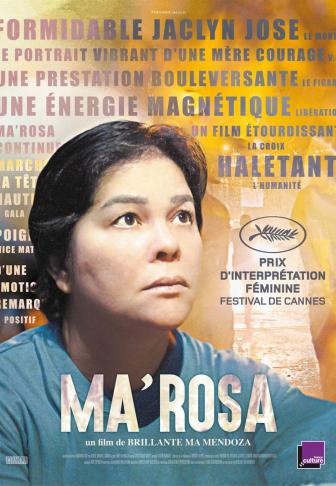

Ma'Rosa, de Brillante Mendoza - Prix d'interprétation féminine pour Jaclyn Jose

Juste après les huées qui ont accueilli le très fumeux Personal Shopper d’Olivier Assayas, la présentation du sinistre nouveau film de Brillante Mendoza est venu confirmer qu’on est bien dans le ventre mou du Festival – on compte désormais sur Xavier Dolan, Nicolas Winding Refn et Paul Verhoeven pour rallumer la mèche. Attendue sur la foi de ses premières images comme une balade coup de poing dans les faubourgs de Manille, Ma’ Rosa est surtout un drame néo-réaliste poussiéreux, qui témoigne de l’impact désastreux de l’esthétique Dardenne sur l’art et essai globalisé. C’est le récit de la nuit d’angoisse d’une famille vivotant de petits trafics, arrêtée par des flics corrompus, et qui va devoir sillonner la ville pour trouver de quoi payer la caution. Misère, violence, crystal meth et bruits de klaxon : le feeling documentaire est là, indéniable, mais ressemble surtout à un cache-misère, un prétexte pour excuser l’absence totale d’enjeux dramatiques ou d’empathie à l’égard de personnages totalement génériques, que Mendoza fait à peine l’effort de caractériser. Inconséquent et soporifique, Ma’ Rosa a contraint certains festivaliers pourtant très bien intentionnés à dégainer l’une des pires tartes à la crème de la Croisette : « On se demande bien ce que ça fait en compète. » La suite, vite !Frédéric Foubert

American Honey, d'Andrea Arnold - Prix du Jury

“On vend des abonnements à des magazines, on se marre, on explore, euh… l’Amérique.” Voilà pour le programme d’American Honey, marmonné par Jake (Shia LaBeouf) à Star (Sasha Lane) après leur coup de foudre sur un parking de supermarché. Soit la promesse éternelle du road-movie, reconfiguré ici aux dimensions d’un mini-van peuplé d’une tribu de kids white-trash, puis malaxé pendant 2h40 dans un immense maelstrom, une sorte de conte clippesque sur les enfants perdus de l’Amérique de Donald Trump. Des gamins qui n’ont plus pour bouée que leur playlist iTunes et le prochain billet de 5 dollars qu’ils arriveront à grapiller. On est dans le monde de Larry Clarke et Harmony Korine, oui, mais qui serait soudain propulsé sur la route, confronté à la question du territoire, de la conquête, de l’immensité. Si Spring Breakers ambitionnait d’être le Bonnie and Clyde de la génération Z, American Honey est son Easy Rider. Un film-trip dont le seul et unique motif est de regarder la route défiler, d’empiler les blocs de temps, et de structurer le tout par une bande-originale monstrueuse et orgasmique, qui compile Rihanna et Springsteen, Juicy J et Mazzy Star, du rap très sale et des gentilles folk-songs, et finit par vous vriller la cervelle. Les clichés du genre sont là (la love story qui grandit au fil des kilomètres, la corruption du rêve américain), mais ils n’ont jamais sonné comme ça.

« Née » à Cannes avec Red Road et Fish Tank, Andrea Arnold confirme ici son statut de grande réalisatrice sensorielle, musicale, adepte d’un naturalisme aussi teigneux que voluptueux. C’est aussi une immense directrice d’acteurs. Shia LaBeouf est dément en néo-James Dean à mulet. Riley Keough (petite-fille du Roi Elvis) impressionne dans la peau d’un gourou en bikini (tableau incandescent du quart-monde US, American Honey peut aussi être vu comme le portrait d’une secte sans horizon ni espoir). Et Sasha Lane (découverte par Arnold dans un restau du Texas) est bien la révélation miraculeuse dont ce projet avait besoin. L’hypnose dure près de trois heures. On pourrait regarder ça toute la nuit. Frédéric Foubert

Juste la fin du monde, de Xavier Dolan - Grand Prix

C'était le risque. Après avoir livré une baffe comme Mommy qui avait terrassé le Festival de Cannes il y a deux ans et sembait avoir loupé la Palme d'un cheveu, que faire pour reproduire le coup d'au moins la même force ? Dolan, en attendant de pouvoir monter son film The Life and Death of John Donovan avec Jessica Chastain, s'est donc attaqué à l'adaptation d'une pièce de Jean-Luc Lagarce : Louis, un acteur de théâtre à succès, revient voir sa famille qu'il n'a pas vue depuis douze ans : sa mère exubérante, son grand frère taiseux et sa femme qu'il n'a jamais vue, sa petite sœur qu'il n'a pas vue grandir. Louis a quelques heures pour tenter de dire aux siens le secret qui l'a fait venir, mais le poids du passé se fait sentir. L'ambition cinématographique de Mommy et sa vision du triangle familial semblent bien loin. Ca s'engueule, ça crie, ça bégaie (beaucoup : Marion Cotillard met des heures à dire quelque chose) et c'est filmé uniquement en très gros plans. Avec des personnages séparés les uns des autres, histoire de souligner leur éloignement les uns des autres - sans doute. Le all-star cast écrasant n'aide pas non plus : on voit moins les personnages que les célébrités qui les incarnent sans passion, qui se cognent entre les murs de ce repas de famille ennuyeux et interminable.

Dragostea Din Tei

Louis (Ulliel en mode mineur) est incapable de parler tout comme le film est incapable d'exprimer le grand drame qu'il ambitionne d'être. Un montage-sequence pivotal au dernier tiers aurait pu donner au métrage un tournant apocalyptique, miroir de l'extension du cadre de Mommy, mais pas de ça ici. On veut ce que Dolan sait le mieux faire : des baffes, du mouvement, de la vie, des couleurs, de la force nourrie par une croyance sans bornes dans la puissance du cinéma. A la place : la vieille rancune recuite et servie tiède comme dans un film français (très) moyen. On étouffe, et cette fois-ci personne n'ouvrira le cadre. Heureusement, le réalisateur sait encore se ménager de sacrées récrés : un flash back lumineux provoqué par l'écoute du tube house moldave Dragostea Din Tei d'O Zone (vous savez, mahia-hi, mahia-hou...), un autre qui se déclenche à la vision d'un vieux matelas et Xavier livre enfin des morceaux de cinéma costaud, car c'est en liberté que le jeune cinéaste respire le mieux. Même si en finissant son film sur Natural Blues de Moby, un hit millésimé 99, il nous renvoie à notre propre vieillesse il donne presque l'impression que c'est lui qui vieillit en fait. C'est "mon premier film en tant qu'homme", explique-t-il dans sa note d'intention où il rappelle qu'un "blocage intellectuel" l'avait empêché d'aimer le texte de Lagarce amené à lui par sa muse Anne Dorval vers 2010. Avant d'y revenir après Mommy. Juste la fin du monde est peut-être un simple blocage. Et un blocage c'est dommage mais ce n'est pas la fin du monde.Sylvestre Picard

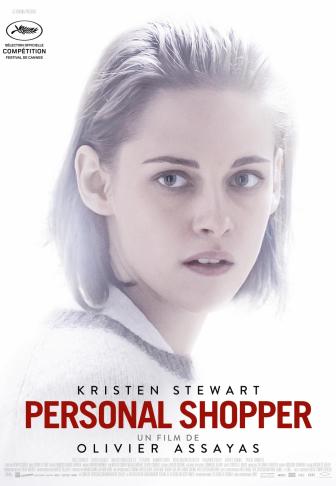

Personal Shopper, d'Olivier Assayas - Prix de la mise en scène

Olivier Assayas et Kristen Stewart poursuivent leur romance ciné, deux ans après Sils Maria (qui a valu un César à l’actrice). Juliette Binoche ne fait plus partie de l’équation mais K-Stew reprend son emploi de jeune femme à tout faire (après avoir géré l’emploi du temps d’une grande actrice dans le précédent, elle achète ici des fringues pour une insaisissable jet-setteuse), dans cette nouvelle variation sur l’Eve de Mankiewicz, encore plus abstraite et éthérée que la précédente. Plus ouvertement spectrale aussi, puisque Kristen est médium et tente d’entrer en contact avec son frère disparu. C’est un film d’auteur français qui aurait regardé beaucoup de films de fantômes japonais (ceux de Kiyoshi Kurosawa, surtout) et aborderait le genre de biais, avec des pincettes. C’est aussi une dissertation sur le matériel et l’immatériel qu’Assayas situe dans son univers glamour traditionnel (un monde de palaces et de voyages en business class) et sature comme d’hab’ de tous les signes de la modernité – écrans de smartphone, vidéos YouTube, recherches Google, etc.

Etre à la pointe du contemporain a toujours été l’obsession de l’auteur de Paris s’éveille, mais c’est un jeu dangereux ; un peu comme si le réalisateur condamnait ses propres films à devenir datés, has-been (faites le test, revoyez Irma Vep : les personnages y sont constamment interrompus par la sonnerie de leur bi-bop). Il radicalise ici sa démarche et c’est peut-être pour ça que Personal Shopper donne parfois l’impression d’être déjà vieux, ou plutôt de se périmer en direct. Une grosse vingtaine de minutes, en plein cœur du film, est ainsi consacrée à un aller-retour Paris-Londres en Eurostar, durant lequel l’héroïne envoie des sms à un correspondant inconnu. C’est censé être flippant et mystérieux, mais c’est en réalité à peu près aussi palpitant que… d’envoyer des sms depuis l’Eurostar. En soulignant constamment ses velléités théoriques, le film désamorce l’hypnose qu’il essaye par ailleurs de mettre en place. Et c’est encore pire quand apparaît sans crier gare sur un écran d’ordinateur une photo de Conchita Wurst ( !), quand les mugs de café se mettent à voler (!!) ou lors du caméo super wtf de Benjamin Biolay en Victor Hugo (!!!). Tout ça flingue franchement l’atmosphère de terreur chic et glacée recherchée.

Le deuxième parti-pris du film – parier sur l’énorme pouvoir fantasmatique de Kristen Stewart – est quant à lui un peu plus tenu. Assayas ne la lâche pas d’une semelle. On l’adore, Kristen. Elle était super dans Sils Maria. Mais elle peine ici à porter un film entier sur ses épaules. On la voit se donner du mal, faire des efforts, très juste dans une scène, plus hésitante dans une autre. Semblable en cela à Rob Pattinson, autre acteur pas très sûr de lui qui fait ses gammes en public. Ça crée un effet bizarre, assez touchant. Cette étude amoureuse de Kristen culmine dans une jolie scène d’effeuillage à l’envers, où elle essaye la robe de sa boss. Belle idée, ça, d’inverser la proposition du strip-tease de cinéma, en montrant une fille nue qui s’habille très lentement.

Mais une star sexy et du parquet qui grince ne font pas un film. Clairement inspiré par Bret Easton Ellis (la jet-set parano, l’horreur intello, les messages d’inconnus sur votre portable, ce souffle froid dont on ne sait pas si c’est celui de la mort ou de l’air conditionné…), Assayas échoue à construire une vraie atmosphère de trouille, sombre dans le vide chic qu’il voulait décrire, et livre un film ectoplasmique. Tout ça nous donne encore plus envie de découvrir le Nocturama de Bertrand Bonello, probable variation sur le Glamorama d’Easton Ellis, et dont on est curieux de savoir s’il aurait eu plus de gueule que Personal Shopper en compète. Frédéric Foubert

Baccalauréat de Cristian Mungiu - Prix de la mise en scène

Cinéaste respecté (deux autres prix cannois importants ont récompensé Au-delà des Collines en 2012), Cristian Mungiu fait désormais partie du gotha international. Autant dire que Baccalauréat suscitait une attente fébrile de la part des observateurs, échaudés pour certains par les films de Loach, Mendoza et Dolan, pour beaucoup par ceux d'Arnold et Assayas, pour une minorité par celui des Dardenne. Mungiu allait-il redorer le blason des « réalisateurs cannois » ? La réponse est oui, incontestablement. Avec ce nouveau portrait d’une Roumanie déliquescente, rongée par la corruption, les arrangements et la violence, il étale une maîtrise impressionnante, fondée sur une écriture précise et une mise en scène antispectaculaire mais traversé de quelques fulgurances -une course-poursuite dans des ruelles menaçantes, à la limite du fantastique ; des éclairs de violence inexpliqués qui installent un climat anxiogène de bout en bout.

La chute d’un homme

Romeo est un docteur honorable, un père aimant et un mari insuffisant. Rien d’anormal. Le jour où sa fille chérie est agressée, son système de valeurs s’écroule : pour aider celle-ci, forcément perturbée, à obtenir son baccalauréat, et ainsi valider la bourse de celle-ci en Angleterre à laquelle ses excellents résultats scolaires lui ont permis de prétendre, Romeo va devoir aller voir les mauvaises personnes (un flic corrompu, un politicien véreux, un proviseur redevable) pour « faciliter » les examens d’Eliza. Mungiu décortique un par un les mécanismes de la chute morale d’un homme en apparence respectable qui a lutté sa vie entière contre les compromissions faciles mais qui remet tout en question brutalement. Le doit-il vraiment ? C’est la problématique, passionnante et supérieure, d’un film qui, tout en condamnant le système, montre la faillibilité humaine dans ce qu’elle a de touchant mais aussi de médiocre. Si Baccalauréat force autant l’admiration c’est parce qu’il nous renvoie à notre humanité chahutée par l’état du monde et par les forces invisibles de l’âme.Christophe Narbonne

Moi, Daniel Blake méritait-il la Palme d'Or ?

Le 69e festival de Cannes vient de se terminer. Le jury de George Miller a rendu son verdict. Surprise, Le Client, d'Asghar Farhadi, reçoit deux prix, pour son scénario et pour son acteur principal, Shahab Hosseini. Il y a aussi des ex-aequo : Personal Shopper, d'Olivier Assayas, et Baccalauréat, de Cristian Mungiu, se partagent le Prix de la mise en scène. Quant au trophée principal, il revient à Ken Loach pour Moi, Daniel Blake.

La rédaction de Première aurait-elle fait les mêmes choix ? Voici réunies nos réactions à chaud, publiées au fur et à mesure des projections des films en compétition.

Cannes 2016 - Lire notre classement des films en compétition

Commentaires