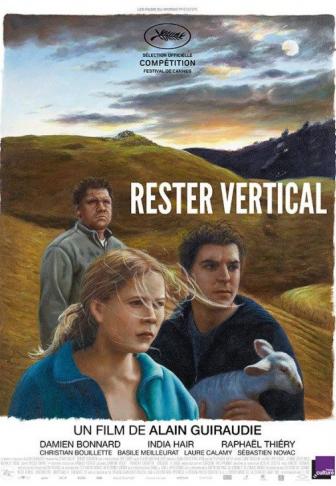

Le réalisateur de L’Inconnu du Lac revient avec Rester Vertical, un conte rabelaisien et surréaliste qui confirme sa singularité.

C’est l’histoire d’un type, Léo, qui fait un enfant à une bergère qu’il élèvera ensuite seul. Dans son parcours, il croisera des hommes libidineux, des loups et une nature sauvage et mystérieuse. Difficile de résumer un film d’Alain Guiraudie tant son cinéma repose sur une croyance forte dans la fiction et dans l’intuition et l’intelligence du spectateur. Le mieux, c’est de l’écouter parler.

L’après L’Inconnu du Lac a-t-il été facile à gérer ?

Le succès n’est pas très compliqué à digérer. C’est plutôt agréable. Tout est allé plus vite, en fait. Deux films en trois ans, c’est beaucoup pour moi.

Ce Léo qui procrastine sur son scénario, ça ressemble à du vécu ?

Pas du tout. Si jamais je commence à ramer sur un scénario, je passe à un autre ou j’arrête pendant un certain temps. J’attends que ça vienne.

Rien de vous dans ce Léo, alors ?

Je ne vais pas nier que le film parle beaucoup de ma vie. Je filme des endroits où j’ai envie d’être. Je ne suis jamais dans l’autofiction, mais je me réinvente, je me fantasme. J’aime bien aussi prendre des bouts de moi-même pour construire les personnages secondaires.

Rester Vertical est un nouveau chapitre de vos contes paillards. Comment le situez-vous par rapport aux autres ?

Rester Vertical renoue avec la veine digressive du Roi de l’évasion, il prend des chemins de traverse. C’est un film itinérant. J’ai par ailleurs l’impression de solder mes comptes avec Pas de repos pour les braves, qui m’avait laissé un goût d’inachevé. La frontière entre rêve et réalité est cette fois beaucoup plus poreuse.

Plus d’humour et d’imprévu, moins de sexe, autant de mystère. Cela définit-il bien votre film ?

Pas mal… Je suis beaucoup moins sage qu’à mes débuts où j’étais trop bon garçon. Dans Rester Vertical, je n’ai pas l’impression de refuser l’obstacle, de faire des ellipses aux moments clés.

Dans vos films, les femmes sont bien mieux traitées que les hommes. Elles sont plus fortes et plus concrètes. Paradoxalement, elles vous intéressent moins en termes de dramaturgie.

Vous n’êtes pas le seul à me le dire. C’est un problème chez moi. Je suis un mec et je fais des films de mecs. J’avais quand même envie de remettre des femmes dans mon cinéma, de filmer leur sexe, la naissance. On ne peut pas faire de drame existentiel sans femmes.

Ce plan de l’accouchement était-il nécessaire ?

J’en étais convaincu. C’est un peu la clef de voûte du film, qui introduit son côté merveilleux. Ca a été très compliqué de trouver l’hôpital et la patiente qui acceptent qu’on tourne ce plan.

La dimension plastique est de plus en plus importante dans vos films. On est dans du cinéma de plus en plus sensoriel, intuitif, abstrait.

Je suis d’accord. Encore une fois, avant, j’étais plus timide. Le cinéma, c’est la forme quand même.

Le cinéma d’auteur français ne la privilégie pas beaucoup.

Je sens qu’il reste des formes à inventer et, en même temps, c’est très compliqué. Je ne me sens pas novateur. J’ai le sentiment de surfer sur la vague des années 70. Des mecs comme Godard, et Rohmer étaient un peu les Picasso et les Matisse du Septième Art. J’ai la conviction qu’il faut se bouger le cul, explorer de nouveaux territoires si l’on veut avancer sur le plan de l’esthétique.

Comment travaillez-vous avec Claire Mathon, votre directrice de la photo ?

De façon assez concrète et pratique. Je reste fasciné par le monde : la lumière naturelle me va généralement très bien. Avec Claire, nous travaillons sur le cadre sans idées préconçues ni dogmatisme. On tâtonne. C’est plus intuitif que théorique. La technologie aidant, on arrive à faire des plans de nuit incroyables, éclairés à la seule lueur de lune, qui donne cette impression de naviguer entre rêve et réalité.

Vous cherchez la faille dans le réel.

Depuis longtemps, j’ai envie de filmer un rêve réel ou un réel halluciné. Je reste attaché à l’idée que le cinéma puise dans la réalité pour aller vers un ailleurs.

Interview Christophe Narbonne

PHOTO : Sebastien Vincent

Commentaires