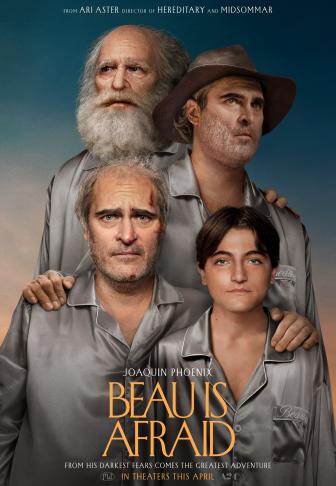

Synopsis

Le portrait intime, étalé sur plusieurs décennies, d’un des plus grands entrepreneurs de tous les temps.

| Date de sortie | 26 avril 2023 Prochainement |

|---|---|

| Réalisé par | Ari Aster |

| Avec | Joaquin Phoenix , Michael Gandolfini , Parker Posey |

| Scénariste(s) | Ari Aster |

| Distributeur | A24 |

| Année de production | 2022 |

| Pays de production | Etats-Unis |

| Genre | Drame |

Le portrait intime, étalé sur plusieurs décennies, d’un des plus grands entrepreneurs de tous les temps.

Il y a encore un an le troisième long métrage d’Ari Aster s’appelait Disappointment Blvd, un titre qui évoquait aussi bien un classique californien désenchanté de Billy Wilder qu’un tube new-yorkais encore plus désenchanté de Lou Reed. Il s’annonçait comme une fresque de quatre heures, qui devait marquer la rencontre entre un jeune prodige de la trouille dite « elevated » et une vraie star hollywoodienne toujours en demande de performances, Joaquin Phoenix. L’assemblage, composé par la très chic maison de production A24, était à ce point excitant que la cinéphilie internationale, jamais très au fait des réalités de l’industrie, s’était mise à espérer une sélection cannoise pour 2022. Puis Venise est arrivé, Toronto aussi, et même Berlin. De longs mois plus tard, alors que Cannes 2023 pointe le bout de son nez, Disappointment Blvd s’appelle désormais Beau is Afraid (ce qui sonne un peu moins cool et désenchanté) ne dure plus que trois petites heures (passage aux toilettes à la fin compris) et semble avoir été tenu loin, très loin, de tout festival international. Il débarque un peu partout dans le monde en ce mois d’avril, soit historiquement le moment le plus creux du calendrier-ciné (si vous en doutez merci de tourner les pages qui suivent). Pas un non-événement restons sérieux, mais pas non plus la grande hype indie programmée par la rumeur. Y’aurait-il eu finalement comme un petit coup de trouille au moment de dévoiler cet objet-là ? Parce qu’il impose sans négociation sa radicalité et son étrangeté on pourrait s’imaginer que certains, dans les arcanes, ont dû effectivement être effrayés par Beau, un film qui cependant semble parfaitement conforme à la promesse qu’en faisait son auteur au moment dans sa fabrication : « Une comédie cauchemardesque de quatre heures » (certes il nous a un peu pipeauté sur la durée). Cet objet-là malgré ses excès, n’a donc semble-t-il échappé à personne, ni à ses argentiers ni à son créateur. Rien de monstrueux ici, pas une bête de foire (ni de festivals donc), un simple tour de force totalement prémédité.

Si le film surprendra c’est essentiellement parce qu’il prend immédiatement ses distances avec la matière horrifique qui venait habiller Hérédité et Midsommar et qui engendra vraisemblablement un gros malentendu. Cela pourrait paraitre anecdotique mais Beau is Afraid parle d’abord de ça : de la manière dont le cinéma de genre peut venir enclaver un jeune cinéaste, son imaginaire et sa réputation. C’est un film où le tout jeune Aster, 35 ans, semble vouloir ne pas céder aux injonctions (de son fan-club, de l’industrie) et reprendre cette liberté (de ton, de mouvement) qui faisait le génie de ses courts-métrages (voire filmo commentée page 60). Ce qui est frappant c’est qu’il organise sa propre émancipation tout en racontant celle d’un gentil quinqua bedonnant terrorisé par le monde qui l’entoure et contraint d’entamer un long voyage jusqu’à… chez lui. Beau serait donc un peu Ari, partant à la recherche de sa maison, sauf que le second semble n’avoir déjà plus peur de rien. Il expose ici une dérive mentale à la manière d’une épopée, il étire les très serrés After Hours de Scorsese et Série noire pour une nuit blanche de Landis comme de longs morceaux de caoutchouc. Il déplace le Locataire de Polanski à l’air libre (et même au beau milieu d’une forêt tant qu’à faire) et rejoue la samba dystopique du Brazil de Gilliam sur une rythmique prog-rock. Les visions psychotiques, zizi géant inclus, de Beau doivent donc se lire comme l’univers de cinéma de son créateur, et cette manière de se placer au cœur du projet, presqu’à nu, distingue de fait ce troisième long des deux précédents films d’Aster – objets scotchant fabriqués néanmoins avec une vision d’entomologiste. La maestria éclabousse à chaque plan, mais il semble qu’il est avant tout question ici de raconter intimement un parcours, un cheminement, une quête d’identité - en poussant si possible tous les curseurs dans le rouge.

Découpé en quatre actes qui sont aussi quatre lieux, le film s’empare d’une forme extrêmement théâtrale (qu’il s’amusera à mettre en abime le temps d’une séquence assez stupéfiante) traduisant à la fois l’égocentrisme de Beau, devenu héros du petit spectacle qui se joue dans sa tête, en même temps que l’aspect purement artificiel de ses hallucinations. C’est en voulant leur échapper qu’il est amené à voyager d‘un endroit à l’autre (son petit appartement new-yorkais, une maison de banlieue, une forêt shyamalanesque et enfin la grande demeure hi-tech de sa maman). Et c’est à travers cette fuite en avant, ce vaste monde à explorer qui nous est montré ici, que le film trouve une dimension assez inouïe. Ce n’est que ça au fond : l’infiniment petit qui rencontre l’infiniment grand, le récit intime qui se fracasse sur la fresque épique. Une engueulade avec maman comme dans un simple Xavier Dolan mais racontée façon Lawrence d’Arabie ou 2001. La figure de style est connue mais elle se singularise ici par un usage très particulier de l’humour.

Pas de posture dans cette assertion, même si ça fait un peu drôle de l’écrire : Beau is afraid est avant tout une comédie. On peut ajouter « noire », « grinçante » ; « freudienne » ou « cauchemardesque » comme le fait son auteur, mais tout y est d’abord conçu pour nous faire marrer. Les clodos sanguinaires qui surinent les passants, les mots réprobateurs des voisins énervés, les psys qui piétinent le secret médical ou même le zizi géant, tiens. Ce qui fait peur ailleurs, fait donc d’abord rire ici - puisqu’il est immédiatement établi que Beau regarde le monde avec des besicles déformantes. Ça n’empêche pas le film d’être traversée par de visions de pur effroi (Parker Posey soudainement figée après un orgasme, la jeune Kylie Rogers qui s’enfile un pot de peinture cul-sec) mais elles agissent comme un contrepoint, une décharge électrique - de la même manière que le burlesque s’invitait dans Midsommar pour en dynamiter le ronron folk-horror. Aucune raison d’avoir la trouille ici, non, vraiment rien à redouter ni les trois heures, ni la violence sèche, ni l’agressivité, ni la sensation d’asphyxie. Ceci n’est pas un film d’horreur, on vous le certifie, alors pourquoi avoir si peur ?

Alors qu'il s'apprête à exploser le box-office avec Joker 2, l'acteur agace pourtant l'industrie, qui lui reproche sa propension à planter les productions pour un oui ou pour un non.

Eddington sera un road trip périlleux jusqu'à Los Angeles...