Le réalisateur de 40 ans toujours puceau ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Moins hilarant. Plus émotionnel. Mais avec une écriture toujours au cordeau...

Adam McKay l’avait parfaitement théorisé dans nos colonnes à la sortie de Vice. La comédie américaine, si génialement inventive du début des années 2000, a perdu de sa superbe et de sa dinguerie avec le départ de Bush et l’arrivée d’Obama. Sans jamais retrouver le mojo avec le débarquement à la Maison Blanche d’un Trump dont aucune fiction ne peut se montrer à la hauteur de ses saillies quotidiennes en live ou sur Twitter. Bref, la machine s’est grippée. Nul n’a été épargné par ce coup d’arrêt et encore moins le roi de cette époque flamboyante, Judd Apatow. Certes, dans sa carrière, ses films de producteur ou de scénariste (Ricky Bobby, roi du circuit, Supergrave, Frangins malgré eux…) restent supérieurs à ses films de réalisateur. Mais les années 2010 ont vraiment enfoncé le clou. Comme la queue d’une comète. 40 ans, mode d’emploi et Crazy Amy n’ont pas marqué les esprits. Et d’ailleurs, Apatow a quitté un temps le front du cinéma pour aller notamment se produire un temps seul en scène.

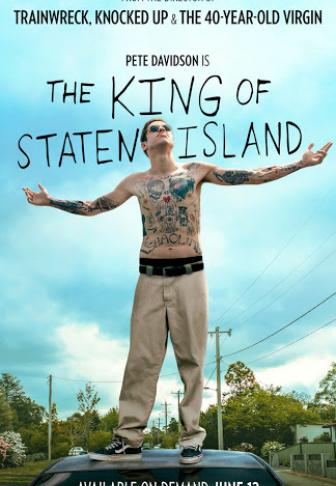

Mais voilà qu’au moment où on change de décennie, il fait son grand retour. En apparence dans une continuité parfaite avec là où on l’avait laissé en 2015. Comme il l’a fait avec Amy Schumer dans Crazy Amy, il offre le premier rôle à une star du stand up passée par le petit écran, Pete Davidson (Comedy Central pour la première, le Saturday Night Live pour le second) en lui confiant les clés du scénario. Et Davidson a choisi ici de jouer avec sa propre existence, à travers un vrai- faux biopic. Puisqu’il ne campe pas un comédien mais un tatoueur en quête donc d’un autre Graal que de monter sur scène : ouvrir un restaurant - salon de tatouage. Mais l’essentiel est ailleurs. Dans le fait que ce personnage s’est construit ou plutôt déconstruit à partir de la même tragédie qu’il a lui- même vécue dans son enfance : la mort de son père pompier. Tout ou presque a alors volé en éclat dans son existence. Et à l’exact opposé de sa petite sœur brillante élève, son quotidien à lui rime avec séances de fumettes et petits larcins foireux entre potes.

Co- auteur du scénario, Apatow y fait montre de son art de la vanne et de son génie des films de bande, intacts. Mais le curseur a bougé. La tendresse prend peu à peu ouvertement le pas sur l’humour. Il fend l’armure émotionnelle avec une sincérité désarmante. S’ouvrant dans une ambiance évoquant Génération rebelle, The King of Staten Island vogue ensuite vers un univers à la James L Brooks (Comment savoir) à travers un récit initiatique où, d’abord furieux de voir sa mère veuve fréquenter un pompier qu’il va chercher à éloigner puis chassé de la maison par celle- ci épuisée de ne pas pouvoir enfin penser un peu à elle, Davidson sera contraint à faire enfin face à ses responsabilités. A grandir à marche forcée. A affronter le deuil de son père en osant le descendre du piédestal où il l’a installé depuis sa disparition.

Comme à son habitude, Apatow prend son temps pour faire récit. Y a-t-il des longueurs ? Certainement. Aurait-il pu resserrer son propos ? Indubitablement. Mais The King of Staten Island ne tourne jamais à vide. En amoureux infini des comédiens, Apatow laisse chacun développer l’histoire de son personnage sans jamais perdre le fil rouge de son récit. Et c’est d’abord par ses relations sinusoïdales avec ses proches et même par les échanges entre ses proches en son absence que se dessine le portrait de Davidson. Et avec des pointures comme Marisa Tomei, Beth Powley ou Bill Burr, on tutoie les sommets. Le Apatow nouveau apparaît moins flamboyant sans doute mais plus casse- gueule, comme toujours lorsqu’on assume - sans jamais chercher à le désamorcer - un registre émotionnel pur. Qu’importe de savoir s’il tutoiera ou non les sommets du box- office. L’essentiel est ailleurs : il semble s’être retrouvé lui- même.

The King of Staten Island, en salles le 22 juillet.

Commentaires