Première

par Frédéric Foubert

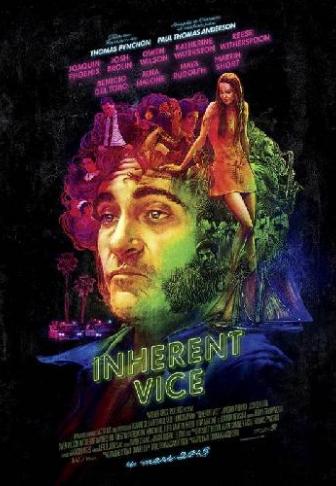

Los Angeles, 1970. Le privé Doc Sportello reçoit la visite de son ex, Shasta Fay, inquiète de la disparition de son amant Mickey Wolfmann. Doc entame une enquête qui l’amène à découvrir une mystérieuse organisation dont on ignore si elle est dirigée par des bikers néonazis ou une congrégation de dentistes. Puis Shasta disparaît à son tour... Si, à mi-chemin d’"Inherent Vice", vous réalisez, comme dans un mauvais trip, que vous ne comprenez rien à l’intrigue labyrinthique dans laquelle s’englue le détective jointé joué par Joaquin Phoenix, pas de panique… détendez-vous. C’est fait exprès. On n’y voyait pas beaucoup plus clair en tournant les pages hallucinées de Vice caché, le bouquin de Thomas Pynchon adapté ici, pourtant censé être le plus accessible des écrits du sphinx invisible des lettres américaines. L’intrigue, un hommage surf rock à Chandler passé à la moulinette "Big Lebowski", y servait surtout de prétexte à une élégie sur les idéaux hippies, ce moment où le rêve a viré au cauchemar. Où "tout a foiré", comme le disait Peter Fonda dans "Easy Rider". Pas difficile de comprendre ce que Paul Thomas Anderson est venu chercher dans le livre, lui dont la filmographie raconte la quête erratique de misfits idéalistes poursuivant une chimère qui ne cesse de clignoter et de disparaître sous leurs yeux. Son film, à la fois modèle d’adaptation scrupuleuse et réappropriation personnelle, déploie un tas de formidables équivalences cinématographiques à la poésie marabout-de-ficelle pynchonienne. La photo imaginée avec le chef op Robert Elswit, semi-irréelle, semble regarder avec nostalgie un monde lui-même travaillé par le regret d’un passé immédiat. Ce romantisme en cascade devient vertigineux lorsque le film atteint son pic émotionnel, un flash-back déclenché par une carte postale évoquant le souvenir d’une journée parfaite entre Doc et Shasta, passée sous la pluie à rechercher de la dope au son du bien nommé "Journey Through the Past", de Neil Young. Dans ces moments, l’assurance stylistique du réalisateur semble totale. Suffisante en tout cas pour confier une immense partie de la responsabilité esthétique du projet à Joaquin Phoenix. Après les contorsions expressionnistes de "The Master", l’acteur invente ici une pantomime dépressive, une sorte de burlesque mélancolique. Beaucoup moins funky que ne le laissait supposer la bande-annonce, "Inherent Vice" est aussi drôle que Phoenix peut l’être. Marrant, oui, tordu et absurde, mais surtout bizarre et embarrassant. Et toujours un peu triste quand même. Reste à savoir, une fois qu’on a accepté de se lover dans le film comme on s’enfonce dans une conversation envapée, à quoi fait référence le "vice caché" du titre, ce "défaut inhérent" aux cargaisons les plus fragiles, comme l’explique l’avocat joué par Benicio Del Toro. Une métaphore du rêve soixante-huitard ? De l’Amérique ? Ou de l’amour dans une Californie qui n’a pas réussi à transformer l’essai du summer of love ? Polar tentaculaire, stoner intello, poème à la coule, futur film culte… Quel que soit le bout par lequel vous tentez de l’attraper, "Inherent Vice" ne vous secouera jamais autant que si vous l’envisagez comme une love story ultime. L’histoire de deux grands enfants perdus dans une époque qu’ils ne reconnaissent plus. Comme "The Master", dont il est l’antithèse et le complément idéal, le film s’achève sur une fin ouverte, invitant le spectateur à déterminer la part exacte que s’y disputent la douceur et l’amertume. Une fille, un garçon, de l’amour, un happy end incertain. "Inherent Vice" raconte une histoire assez simple, finalement.