Et le meilleur film de Martin Scorsese est…

A l’occasion de la sortie de Killers of the Flower Moon, nous repartageons ce top initialement publié en 2015. Seuls les films (ciné ou télé) ont été pris en compte, ce qui laisse de côté les clips, pubs, courts-métrages, séries documentaires et pilotes de séries.

# 40 : The 50 Year Argument (2014)

Une institution (Martin Scorsese) en célèbre une autre (la New York Review of Books), à l’occasion des 50 ans de la prestigieuse revue. Un demi-siècle de débats intellectuels, de l’opposition à la guerre du Vietnam au mouvement Occupy Wall Street, où planent les ombres de Susan Sontag, Norman Mailer, Gore Vidal, Joan Didion… Ça devrait être passionnant, c’est à mourir d’ennui, en grande partie à cause du ton auto-satisfait des intervenants (pour la plupart octogénaires). Dire que six mois plus tôt, l’homme derrière la caméra filmait Leo Di Caprio se faisant des lignes sur le postérieur d’une escort-girl…

# 39 : Rolling Thunder Review : A Bob Dylan Story by Martin Scorsese (2019)

14 ans après No Direction Home, nouvelle rencontre au sommet entre Bob Dylan et Martin Scorsese. Une plongée dans les images (fabuleuses) de la tournée Rolling Thunder Review de 1975, celle avec l’ambiance bohémienne, les guests en pagaille et le visage de Dylan fardé comme celui de Jean-Louis Barrault dans Les Enfants du Paradis. Mais attention : « Si quelqu’un porte un masque, il te dira la vérité. S’il n’en a pas, il y a des chances qu’il te mente », glisse Dylan en préambule, l’air de rien. Et il n’est pas maquillé quand il dit ça… Ce film est en grande partie un fake, une affabulation, entremêlant point de vue historique sur la tournée légendaire et pur bidonnage. Une sorte d’équivalent rock au Vérités et Mensonges d’Orson Welles, mais sans aucun mode d’emploi, ni vertige théorique à l’arrivée. Le seul moyen de comprendre qu’on nous a joué un tour est de lire, après le visionnage, l’article de Rolling Stone révélant la supercherie. Mais alors, à quoi bon ? Est-ce une réflexion sur le statut des archives à l’ère de la post-vérité ? Un écho à The Irishman, l’autre Scorsese sorti cette année-là, basé lui aussi sur un narrateur non fiable et des souvenirs à prendre avec des pincettes ? Ou juste un attrape-nigaud imaginé par deux papy-boomers facétieux ? Pas compris la blague.

# 38 : Hugo Cabret (2011)

Scorsese quitte parfois Little Italy pour aller voir ailleurs s’il y est. Il furette du côté du « film de femme » (Alice n’est plus ici), du drame historique en costumes (Le Temps de l’innocence), du biopic world (Kundun). Il s’est même essayé au conte de Noël en 3D, une boule à neige géante pour petits et grands. Pour être sûr de s’y retrouver, il s’est projeté dans deux personnages à la fois : l’enfant enthousiaste qui écarquille les yeux sur le 20ème siècle naissant, et le vieil illusionniste bougon et fatigué. Il s’est cherché partout. Il n’y était pas du tout.

# 37 : Du Mali au Mississippi (2003)

Au sein d’une série documentaire sur le blues initiée par ses soins et confiée à tout un tas de cadors mélomanes (Clint Eastwood, Wim Wenders…), Scorsese se charge de sonder les racines africaines du son du Delta du Mississippi. L’enquête est menée à l’écran par le bluesman Corey Harris, qui remonte le fil jusqu’à Salif Keita et Ali Farka Touré. Ces gens sont des géants, les images d’archives tuent (John Lee Hooker, Son House…), la musique est bonne, bien sûr. Comment expliquer alors que ce film soit si mou ?

# 36 : Aviator (2004)

Scorsese traverse le miroir et recrée le Hollywood de l’Age d’Or. L’origine du cinéma, donc du monde. C’est censé être un film de renaissance après l’épreuve Gangs of New York mais on sent que le cœur n’y est pas. Le chef op’ Robert Richardson a beau nager dans un délire Technicolor somptueux, Cate Blanchett réussir l’impossible (ressusciter Katharine Hepburn) et Di Caprio se donner énormément de mal, impossible de transcender le script pseudo-freudien lourdingue de John Logan. Aviator fait du rase-mottes.

# 35 : Shine a Light (2008)

Scorsese filme les Stones. Une rencontre au sommet, oui, mais qui survient trop tard. Malgré les moyens techniques dingos (16 caméras braquées sur la scène du Beacon Theater de New York), malgré le luxe de détails saisis à la volée (Keith crachant sa clope), malgré les morceaux killer (Buddy Guy en guest sur Champagne and Reefer), ce n’est ni le meilleur concert filmé des Stones (impossible de battre le dantesque Gimme Shelter des frères Maysles et de Charlotte Zwerin), ni le meilleur concert filmé par Marty (voir la 13ème place de ce classement). Restera néanmoins dans l’histoire pour cette vanne parfaite de Jagger : « Le premier film de Scorsese où l’on n’entend pas Gimme Shelter. »

# 34 : Shutter Island (2010)

Tout sonne faux dans ce film. Bon, vous nous direz, c’est fait exprès… Mais n’empêche : l’exhibition permanente de l’artifice (les faux raccords de la première scène, par exemple) est le genre de parti-pris théorique qui ne tient pas la distance. Quant aux thématiques scorsesiennes (l’enfermement, la paranoïa, la violence, et Dieu dans tout ça ?), à force d’être surlignées, prémâchées, rabâchées, finissent par être vidées de leur sens. Di Caprio fronce les sourcils (pas sa meilleure perf dans le genre « concerné ») et nous aussi, devant les flash-backs à Dachau. « Je ne crois que pas que je supporterai d’entendre une critique négative supplémentaire sur ce film », dit le cinéaste dans son livre d’entretiens avec Richard Schickel. Prions pour que Marty ne lise pas ce diapo.

# 33 : Kundun (1997)

Comment redescendre du sommet Casino ? Scorsese choisit de prendre la tangente et tourne cette mosaïque contemplative, planante, très ambitieuse, très douce, très belle. Totalement, hum… soporifique, oui, c’est le mot. Kundun inspirera néanmoins une blague géniale aux Soprano (dans l’épisode 2, quand Christopher Moltisanti croise Scorsese devant une boîte de nuit – « Hey Marty ! Kundun ! I liked it ! »), ainsi qu’un télégramme ému à Alain Resnais, jadis exposé à la Cinémathèque. Un film qui permet de citer Resnais et Les Soprano dans la même phrase ne peut définitivement pas être balayé d’un revers de la main.

# 32 : Public Speaking (2010)

Inconnue sous nos latitudes, Fran Lebowitz est une intellectuelle new-yorkaise qui parle, parle, et parle encore, donne des conférences sur tout et rien, disserte sur le féminisme, l’homosexualité, le racisme, le tabagisme, les libertés publiques en Amérique, converse à la fac avec Toni Morrison, et joue à l’occasion dans Law and Order (si, si). Un mélange intéressant (limite flippant) entre Rupert Pupkin et Travis Bickle. C’est du moins comme ça que Scorsese la filme. Amusant. Mais limite anecdotique quand on considère que les théories supposées « scandaleuses » de Lebowitz ne le sont pas tant que ça, vues de ce côté-ci de l’Atlantique.

# 31 : Mon Voyage en Italie (2001)

Le pendant italien du fameux Voyage de Martin Scorsese à travers le cinéma américain. Une nouvelle tranche d’histoire du cinéma racontée par un tonton bienveillant, mais un poil moins « sentie » et personnelle que la précédente (à cause de la distance géographique ?). C’est Oncle Marty au coin du feu. Ceci dit, ne comptez pas sur nous pour nous plaindre d’écouter Scorsese disserter sur Umberto D. avant de nous bombarder d’extraits de Paisa et de La Strada. Ça nous va très bien, hein.

# 30 : Gangs of New York (2002)

Un projet que Scorsese “rêva” pendant plus de 20 ans. Fou, mégalo, démesuré, inabouti, plein de trous, mutilé par Weinstein, parfois laid, objectivement raté, enivré par sa grandeur supposée, Gangs of New York porte les stigmates de son accouchement au forceps (trois ans « in the making ») comme une résurgence tardive, trop tardive, des excès démiurgiques du Nouvel Hollywood. Quoi qu’on pense de ce film, difficile de le regarder autrement que comme le brouillon du chef-d’œuvre qu’il aurait pu être.

# 29 : Bertha Boxcar (1972)

Un ersatz de Bloody Mama, qui surfait lui-même sur le succès de Bonnie & Clyde. C’est le deuxième film de Scorsese, une prod’ Roger Corman fauchée (pléonasme) sur laquelle il plaque des obsessions très persos (la crucifixion de David Carradine). John Cassavetes y verra la démonstration éclatante que le génie en herbe avait mieux à faire qu’usiner des séries B : « Marty, tu viens de perdre une année de ta vie à faire ce tas de merde ! » Pas de quoi s’énerver non plus, John. Franchement, ça se regarde…

# 28 : No Direction Home : Bob Dylan (2005)

Sur le papier, un rêve de fan : un doc fleuve (3h30 !) où Dylan se raconte comme jamais, interviewé par le fidèle manager Jeff Rosen. Le parti pris d’arrêter le fil biographique en 1966, l’année du fameux accident de moto, est discutable (ce serait comme stopper une monographie sur Scorsese après New York, New York) mais permet néanmoins de rentrer dans les moindres détails de la cristallisation du plus grand mythe de la musique américaine contemporaine. Le seul problème, finalement, est que Scorsese semble absent du film. C’est le début de sa période « mémorialiste », documentariste insatiable. Il chronique tout : les rock stars légendaires, les intellectuels new-yorkais, les génies du cinéma, la ville de New York, les films des autres... Il est partout, tout le temps. Et plus il est omniprésent, plus il nous manque. Il a toujours l’air d’être ailleurs.

# 27 : La Dernière Tentation du Christ (1988)

Comme pour Gangs of New York, la montagne accouche d’une souris. Le film rêvé ne sera jamais aussi beau que dans l’esprit de son créateur. Scorsese avait découvert le roman La Dernière Tentation du Christ sur le tournage de Bertha Boxcar, grâce à l’actrice Barbara Hershey. Porté pendant près de deux décennies, le fantasme débouche sur un grand foutoir esthétique, mi-Pasolini, mi-Zeffirelli. Film passionnant et imparfait, kitsch et parfois fulgurant, qui fait se demander pourquoi ce sont les films que Scorsese « retient » le plus longtemps qui se révèlent les plus problématiques à l’arrivée.

# 26 : New York Stories – Life Lessons (1989)

Au petit jeu du film à sketchs, Scorsese met K.O. Woody Allen et Francis Ford Coppola (autres signataires du collectif New York Stories), mais sans gloire : les copains n’avaient pas mis la barre bien haut. Life Lessons (Nick Nolte joue un artiste-peintre, simili-Jackson Pollock, en panne d’inspiration), se regarde aujourd’hui comme un témoignage précieux sur le New York 80’s, celui du fric et des artistes, de Basquiat et de Gordon Gekko. Et essayez de vous sortir A whiter shade of pale de la tête après ça… Anecdotique ? Peut-être, mais quand même l’un des meilleurs formats courts du cinéaste, quelque part entre le sanguinolent The Big Shave et le clip de Bad.

# 25 : Alice n’est plus ici (1974)

Scorsese sur les terres du « woman’s picture », histoire de prouver aux studios qu’il pouvait être un bon petit soldat et bâtir un véhicule pour star. Mission accomplie, d’ailleurs, puisqu’Ellen Burstyn remporta l’Oscar de la meilleure actrice. Le film, lui, est un très bel artefact d’Americana 70s, d’une coolitude et d’une séduction country irréprochables, chaud et rassurant comme une brise passagère, un soir d’été en Arizona. Laid-back, drôle et tragique à la fois. On n’en fait plus beaucoup des comme ça…

# 24 : Les Infiltrés (2006)

Nicholson est immense, tout le monde s’accorde là-dessus, mais pour le reste, c’est quand même un drôle de film, totalement schizo, qui file à toute allure mais dure des plombes, entend dire des choses graves sur le monde et la politique, mais ne procure qu’un plaisir superficiel, s’envisage comme une série B friquée et finira sa course en film oscarisé. Déchiré, aussi écartelé que son personnage principal, à la fois massif et filandreux : la synthèse parfaite du Scorsese 00’s.

# 23 : Italianamerican (1974)

Le « contrechamp documentaire de Mean Streets », comme on dit. Longtemps considéré comme le grand docu de Scorsese, avant que sa production dans le genre ne devienne pléthorique. La maman de Marty raconte des histoires du pays natal tout en préparant la sauce pour les pasta, pendant que Papa maugrée sur le canapé du living room. Elle est déchaînée – c’est son Raging Bull à elle. Au-delà de la tranche de vie « italienne-américaine », précieuse et folklo, ce qui frappe aujourd’hui, c’est la prescience d’un cinéaste qui, à même pas 35 ans (il n’a pas encore tourné Taxi Driver) est déjà en train de consigner en direct sa propre légende. Ce type avait tout prévu dès le début. Fort. Très fort.

# 22 : Who’s that knocking at my door (1967)

Les Vitelloni rencontre Godard dans Little Italy. Si vous pensez que ce film n’est réservé qu’aux archéologues de la geste scorsésienne, faites gaffe : Who’s that knocking at my door continue, encore aujourd’hui, d’envoyer des décharges électriques, méchantes et teigneuses. Malgré les scories, malgré les erreurs de jeunesse, malgré l’absence de blé, et même malgré la scène « porno » grotesque imposée par le producteur. Scorsese sait ce qu’il fait, ça se voit. Dès les premières secondes, on est chez lui, nulle part ailleurs. Quant à la longue scène de drague où Harvey Keitel cause de John Wayne et de La Prisonnière du désert, elle annonce toute l’œuvre 90’s de Tarantino.

# 21 : A Tombeau Ouvert (1999)

Un film mal-aimé, méprisé par les critiques à sa sortie, ignoré par le public, tellement piétiné qu’on a envie de le chouchouter plus que les autres. Certes, le script de Schrader (quelque chose comme The Taxi Driver Strikes Back) pèse trois tonnes, mais A Tombeau Ouvert est parsemé de visions folles et de quelques-uns des meilleurs spottings musicaux du maître (pas un manche en la matière) : une résurrection sur fond de Sinatra (September of my years), un long blues fiévreux de Van Morrison, T.B. Sheets, qui parcourt tout le film comme un vinyle rayé. En prime : l’une des 4 ou 5 meilleures perfs de Nicolas Cage, ever.

# 20 : Les Nerfs à vif (1991)

Après le triomphe artistique des Affranchis, Marty et Bobby avaient bien droit à une petite récré… Excessif, bruyant, vulgos, trashos, agressivement commercial, grotesque, grand-guignol, tout ce que vous voulez : dans le genre plaisir coupable qui tâche, ce film est un must.

# 19 : American Boy : A Profile of Steven Prince (1978)

Ex-tour manager de Neil Diamond au look de vampire héroïnomane, junkie affable, Steven Prince s’assoit dans un canapé aussi défoncé que lui et raconte des anecdotes manifestement déjà rôdées ailleurs (dont l’une inspirera à Tarantino la scène du shoot d’adrénaline de Pulp Fiction). Si on considère que Italianamerican, c’est Mean Streets « en vrai », alors voici le pendant documentaire de Taxi Driver – flippé, malsain, blafard, destroy.

# 18 : Un Voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain (1995)

Le Casino du docu. Un monument, tentaculaire et vertigineux. Scorsese revisite ses souvenirs cinéphiles (qui finiront par se confondre avec les nôtres) dans une somme à la fois encyclopédique et intime, établissant une typologie du cinéaste hollywoodien (le réalisateur comme contrebandier, illusionniste, iconoclaste…) qui fera école. Des extraits en pagaille, de Griffith à Fuller, de Von Stroheim à Peckinpah. Pur nectar cinéphile qui donne une furieuse envie de se goinfrer.

# 17 : New York, New York (1977)

Ça aurait pu être son Coup de Cœur. Son Sorcerer. Sa Porte du Paradis. Le trip mégalo de trop. Scorsese passe à deux doigts du désastre et signe un musical éclaté, bancal, ne renfermant que des beautés éparses. Contient néanmoins quelques-unes de ses meilleures scènes de ménage (sa grande spécialité), une séquence d’ouverture faramineuse (Liza Minnelli harcelée par De Niro en chemise hawaïenne) et un futur standard, bientôt « coverisé » par Sinatra, et qui flotte depuis dans la stratosphère, tout là-haut. Start spreading the news…

# 16 : A Letter to Elia (2010)

La « lettre » de Scorsese à Kazan est surtout un chant d’amour à Sur les quais, A l’est d’Eden et America, America, trois films qui ont façonné son regard sur le monde. Scorsese détourne l’exercice du docu biographique pour le transformer en un autoportrait, où il s’érige en fils spirituel de Kazan, tour à tour admiratif, rebelle, déçu et finalement protecteur, dernier des fidèles, quand la mort s’apprête à venir frapper à la porte du grand homme. Une sorte de post-scriptum au Voyage à travers le cinéma américain. Un haïku cinéphile déchirant.

# 15 : La Couleur de l’argent (1986)

Ce que la veine « commerciale » de Scorsese a produit de mieux. Un terrain de jeu, crâneur et rutilant. Les tables de billard sublimées, Newman moustachu, Cruise en chien fou, la fable éternelle du vieux sage et de l’apprenti, Mary Elisabeth Mastrantonio au top de sa sexytude eighties… What’s not to like ? Et si vous trouvez ça trop superficiel, regardez-le comme un commentaire sur le matérialisme des années Reagan. Vous verrez, ça marche aussi.

# 14 : Silence (2017)

Scorsese unplugged. Après le foisonnement dingo et les transes cocaïnées du Loup de Wall Street, Marty débranche, vise l’épure et signe un film-monde majestueux. Le premier de ses “films rêvés” (il l’a médité pendant 30 ans) qui ne déçoit pas à l’arrivée. Cette adaptation du roman de Shusaku Endo est une sorte d’Apocalypse Now catholique, une odyssée aride zébrée de flashs de violence ahurissants, qui contient et surplombe toute l’œuvre du réalisateur, et est à sa veine “spirituelle” ce que Casino est à sa veine “gangsters”. Un film mal-aimé, peu vu, et auquel on souhaite le même destin que La Valse des Pantins ou Le Temps de l’innocence, ex-brebis galeuses de la filmo scorsesienne devenues des chouchous du fan-club au fil du temps.

# 13 : La Dernière Valse (1978)

Scorsese aligne le plus beau casting de sa carrière (Bob Dylan, Neil Young, Joni Mitchell, Muddy Waters, Ringo Starr, Van Morrison…), tous réunis pour le concert d’adieu de The Band, qui jette l’éponge après 16 ans d’existence. On sent que Scorsese s’identifie à fond au leader Robbie Robertson, qui explique face caméra que la vie sur la route a failli le flinguer. Marty, en pleine période destroy, le nez dans la coke et un doigt sur la gâchette, tourne alors chacun de ses films comme si c’était le dernier. Et La Dernière Valse de devenir une célébration, pas tant de The Band que de la musique américaine elle-même. Un instant d’éternité, avant qu’il ne soit trop tard.

# 12 : Killers of the Flower Moon (2023)

A 80 ans passés, Martin Scorsese incarne désormais une conscience morale : d'abord celle du cinéma américain, dont il dénonce l’appauvrissement esthétique, puis de l’Amérique toute entière, comme le prouve ce film-fleuve hypnotisant, qui examine le péché originel de la nation US. Se tenant aux frontières de genres qu’il ne fait finalement qu’effleurer (western, true crime, fresque historique édifiante), Scorsese préfère enfermer ses personnages (la garde rapprochée De Niro/Di Caprio, la nouvelle venue stupéfiante Lily Gladstone) dans des huis clos domestiques hantés, cauchemardesques, traversés de visions d’épouvante. Une réflexion sur la trahison et la culpabilité, dans la foulée funèbre et politique de The Irishman. L’œuvre d’un géant, entré dans son crépuscule, certes, mais plus en colère que jamais.

# 11 : The Irishman (2019)

La dernière tentation du crime. Scorsese s’en va dialoguer avec Le Dernier des Géants de Don Siegel et la saison 6 des Soprano pour mieux signer l’anti-Affranchis : un film de mafia blafard, au goût de cendres, hanté par la culpabilité et les regrets. On résiste, d’abord, à cause des effets spéciaux intrusifs, trop voyants, et de ce rythme funèbre, « éteint ». Puis le piège se referme, lentement (le film dure 3h30) mais sûrement. Le « rajeunissement » numérique de De Niro et Pacino était un leurre : The Irishman les confronte comme jamais aux ténèbres, à la mort et au pourrissement. Ce film a-t-il été suffisamment vu, aimé, célébré ? Un monument, perdu dans les limbes de Netflix.

# 10 : Le Temps de l’innocence (1993)

Le Scorsese qu’on oublie toujours de citer est pourtant l’un de ses plus beaux. D’un thème qui aurait sûrement intéressé Kazan (une histoire d’amour contrariée par les conventions du temps), Scorsese tire un poème visuel délirant, somptueux, portant sur la haute société new-yorkaise de la fin du XIXème siècle un regard à la fois ironique et fasciné. Le chaînon manquant entre Les Affranchis et Casino.

# 9 : George Harrison : Living in the material world (2011)

Il paraît que Scorsese est plutôt Stones, mais c’est pourtant George Harrison qui lui aura fourni la matière de son plus beau film musical. Trois heures d’archives mirifiques, d’accords divins, d’humanisme vibrant, où le cinéaste travaille à faire du Beatle taiseux une figure scorsesienne, examinant le rapport conflictuel et schizophrène entre la vie spirituelle et matérielle, entre l’individu et le groupe. Et pas n’importe quel groupe : le plus grand de tous les temps…Une splendeur.

# 8 : Le Loup de Wall Street (2013)

Le film qu’on n’osait plus espérer. A 71 piges, Marty dégaine trois heures de cartoon speedé, vulgaire, coké, sauvage, méchant, plus cul que jamais, une satire cintrée du fric-roi et d’un monde devenu fou. Un film nitroglycérine, une bombe à fragmentation qui explose un peu plus fort à chaque nouvelle vision. Tous les vétérans du Nouvel Hollywood (Coppola, Friedkin, De Palma, Cimino…) sont cramés, lessivés, hors-circuit (à part Spielberg, hors concours). Et Marty, lui, bande encore. Alléluia !

# 7 : After Hours (1986)

New York comme une prison, la nuit comme une illusion. A l’origine, un petit film de rien du tout, tourné pour garder la forme en attendant la mise en chantier de La Dernière Tentation du Christ. A l’arrivée, un petit film, peut-être, mais parfait dans le genre « yuppie 80’s », parfait dans le genre « parano urbaine », parfait dans le genre « course contre la montre », parfait dans le genre « du samedi soir ». Quelque chose comme un film parfait. Pas petit du tout, en fait !

# 6 : Raging Bull (1980)

La vie du boxeur Jake La Motta vue comme une parabole biblique, doublée d’un autoportrait de l’artiste en taureau rageur. Immense film, bien sûr. Un poil trop self-conscious, peut-être. Pompé partout depuis. Mériterait clairement d’être dans le Top 5. Mais il y a comme un embouteillage de chefs-d’œuvre, là…

# 5 : Mean Streets (1973)

De Niro entre dans un bar au son de Jumpin’ Jack Flash et le cinéma américain en est changé à jamais. C’est le troisième long de Marty, après Who’s that knocking at my door et Bertha Boxcar, mais son « vrai » premier film, celui où il marque définitivement son territoire : Little Italy, les Stones, l’Eglise, les frères ennemis, les crises d’épilepsie, le sang qui éclabousse les murs et la rétine. Un uppercut, gigantesque. Depuis 1973, tous les premiers films de la planète rêvent de ressembler à celui-là.

# 4 : La Valse des Pantins (1983)

Fraîchement reçu à l’époque (il paraissait tellement straight après la dinguerie de Raging Bull), The King of Comedy a fini par devenir avec le temps un chouchou des critiques, toujours très bien placé dans ce genre de listes. Pas tellement pour son côté « visionnaire » (les célébrités jetables, le quart d’heure de gloire warholien, c’était déjà une affaire pliée en 83), mais sans doute parce qu’il est l’expression la plus pure du nihilisme scorsesien. Tordant, glaçant, flippant. Vraiment génial. Le Nouvel Hollywood était censé être mort à cette époque-là, mais, manifestement, son cadavre bougeait encore.

# 3 : Les Affranchis (1990)

Un chef-d’œuvre, qui domine à la fois son époque (on ne va pas disserter ici sur l’influence monstre des Affranchis sur le cinéma des 90’s) et parachève la filmo de son auteur, transcendant son style, ses thèmes, ses motifs, sa vision, pour aboutir à un morceau de cinéma total. Comment un truc pareil peut-il se retrouver seulement à la troisième place de notre liste ? Bon. Disons que c’est un troisième numéro 1.

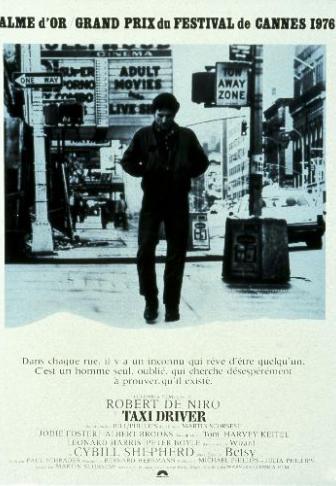

# 2 : Taxi Driver (1976)

Le saxo de Bernard Herrmann, New York vue comme une Sodome moderne, la coupe iroquoise, « les putes, les pédés, les travelos, les camés »… Un classique, un vrai. « For the ages », comme ils disent.

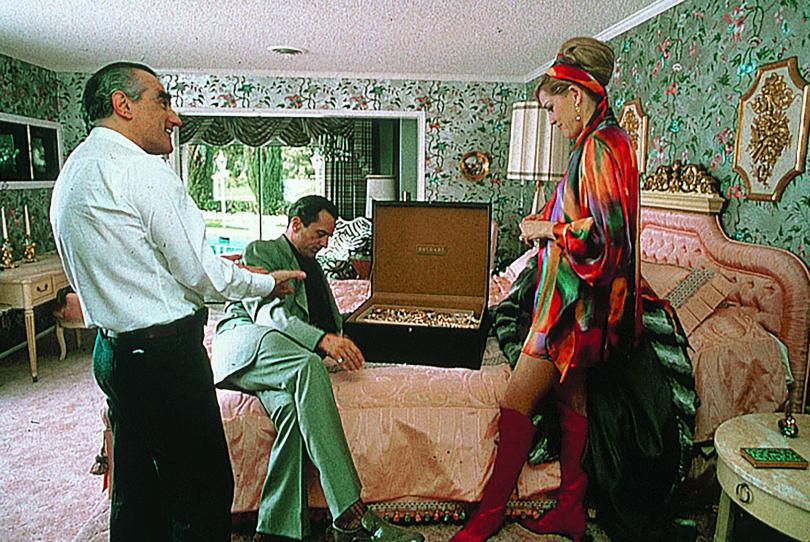

# 1 : Casino (1995)

Certains estiment que Casino n’est qu’un vulgaire bégaiement des Affranchis, mais inversons si vous le voulez bien la perspective un instant : et si Les Affranchis n’était en fait qu’une vaste répétition générale pour ce monument-là ? Un chant d’adieu à un monde englouti, une cathédrale glam empestant la mort et la mélancolie, le tombeau de nos rêves et de nos illusions, la Chapelle Sixtine du cinéma et du XXème siècle finissant. Amen.

Commentaires