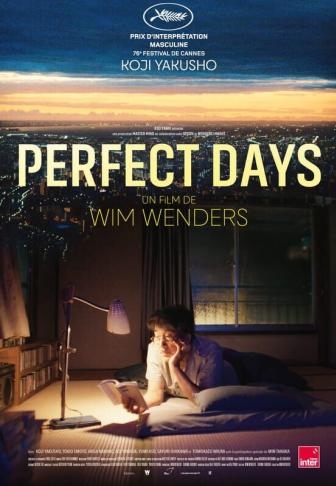

Le Japon, l’Amérique, la route, le rock… Le réalisateur de Paris, Texas tire le fil de ses souvenirs à l’occasion de la sortie du beau Perfect Days.

Première : Perfect Days au palmarès du Festival de Cannes, le Prix Lumière… Il y a cette idée dans l'air que c'est "le come-back de Wim Wenders". Que vous revenez au centre de la conversation cinéphile après avoir été un peu périphérique ces derniers temps. Est-ce que vous ressentez les choses ainsi ?

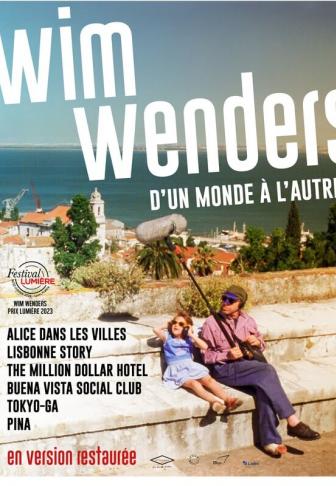

Wim Wenders : Oui, j'ai un peu ce sentiment… Mais c’est toujours comme ça, le cinéma. On ne peut pas être au centre tout le temps. Ce n'est pas toujours le meilleur endroit, le centre, c'est bien aussi d'être périphérique. Et même si tous mes films n'ont pas eu du succès, même s’ils n’ont pas tous été sélectionnés à Cannes, j'ai toujours pu faire ce que je voulais, maintenir une indépendance. A Cannes, cette année, c'était très agréable d'avoir un film au début du festival (Anselm, le bruit du temps), un autre à la fin (Perfect Days) et qu'ils aient été si bien reçus tous les deux. Ça faisait du bien. Votre question me rappelle ce titre en couverture du magazine Sight and Sound, dans les années 80 : "The Second Coming of Wim Wenders" ("le second avènement de Wim Wenders" – ndlr). Vous voyez, ce n’est pas la première fois qu'on célèbre mon retour ! (Rires)

Pourquoi dites-vous que le centre n'est pas toujours le meilleur endroit ?

Ce n'est pas très confortable. Il y a beaucoup de pression. Mais je suis bien sûr heureux quand mes films sont reçus chaleureusement. Parfois, on est satisfait d'un film et il laisse les gens indifférents. D'autres "connectent", sans qu'on sache très bien pourquoi. Ça a été le cas avec Buena Vista Social Club (1999). Ou Pina (2011). C'était un film sur la danse, pour un public que j'imaginais restreint, et beaucoup de gens ont été touchés… Là, les spectateurs accrochent à Hirayama, le personnage de Perfect Days, comme s'ils le comprenaient. Je ne veux pas vraiment savoir pourquoi, au fond. Peut-être qu'il exprime quelque chose dont on a besoin aujourd'hui.

Notre critique de Perfect DaysVous êtes de retour au centre mais le héros de votre film vit en marge. Parce qu’il aime la photo argentique, sa vieille collection de cassettes de rock, on est tenté de voir Perfect Days comme un autoportrait…

Non, ce n’en est pas un du tout. Comme Hirayama, j’adore la musique, mais contrairement à lui, j'ai jeté toutes mes cassettes… Ce que je n'aurais pas dû faire, quand on voit à quel prix elles se revendent à Tokyo aujourd'hui. J'aurais pu faire fortune ! Tous les jeunes au Japon s'achètent des walkmans, c'est vraiment revenu en force. Faire des compilations au lieu de « playlists ». Même les nouveautés sortent aussi en cassette. Mais la vie quotidienne d'Hirayama, non, ce n'est pas la mienne. C'est sans doute un rêve pour beaucoup de gens, qui aimeraient vivre comme lui mais n'y arrivent pas – moi y compris.

Perfect Days marque votre retour au genre auquel on vous associera pour toujours, le road movie…

Ah non, un film où le mec dort tous les soirs dans son propre lit, ça ne compte pas comme un road movie !

Pourtant, tous les codes sont là : la route, la musique dans l'autoradio, le paysage qui se découpe à travers le pare-brise… Il ne manque plus que l'idée de l'errance. C'est presque une nouvelle étape du genre : le road movie immobile, arrivé à destination…

Oui, d'accord, vu comme ça… D'autant plus que Tokyo est vraiment un gigantesque labyrinthe de routes. Disons que c'est un road movie avec un moine. Ou un samouraï… Tiens, j'ai revu le film de Melville hier soir.

Le Samouraï ?

Oui, complètement par hasard. Je me promenais dans Paris, il était tard, le film passait à l'Ecoles Cinéma Club, je suis rentré dans la salle. J'étais encore étudiant en cinéma quand je l'ai vu la première fois, il m'avait énormément influencé à l'époque, mais je ne l’avais pas revu depuis. Et j'étais sur le cul de constater qu’il fonctionne toujours, à quel point ce personnage solitaire dégage quelque chose de très fort, de très puissant... J’étais heureux de le revoir, c’était devenu un mythe complet dans ma tête.

Ce qui vous lie à Melville, c’est l’idée du cinéma américain vu d’Europe. Est-ce que, quand vous êtes parti tourner aux Etats-Unis dans les années 70, vous ambitionniez de devenir un "vrai" réalisateur américain, comme l’étaient devenus les cinéastes allemands qui vous avaient précédé à Hollywood, ou est-ce que vous saviez que vous seriez toujours là-bas un Européen qui regarde l'Amérique ?

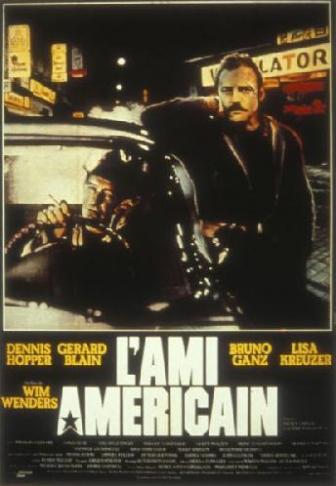

Je suis allé aux Etats-Unis après L'Ami américain (1977) avec l’espoir et le désir de faire des films américains. Puis il y a eu ce long processus, qui a duré quatre ans, toute la production de Hammett (1982), au cours duquel j'ai compris que je n'en étais pas capable. Que dans mes gênes, mon cœur et ma tête de romantique allemand, je ne pouvais pas fonctionner comme ça. J’ai compris que je pourrais faire des films aux Etats-Unis, mais pas des films américains. Ce qui m'a mené à Paris, Texas (1984) : un film qui prouvait que j’étais un metteur en scène européen qui savait tourner aux Etats-Unis. Je n'ai plus jamais essayé de faire un film américain depuis – même avec The End of Violence (1997) ou Don't Come Knocking (2005)… C’étaient toujours des films d’auteurs européens aux Etats-Unis. Hammett, ça a été la fin d'un grand espoir. Je ne suis pas devenu un Américain, je suis resté un Allemand. Mais une fois que j'ai compris que je n'étais pas fait pour ça, ça allait. D'autant plus que j'étais libre, contrairement aux réalisateurs allemands ou autrichiens qui se sont exilés aux Etats-Unis dans les années 30. Je n'étais pas forcé comme, disons, Fritz Lang, de partir en Amérique et d'y vivre en exil. J’ai alors voulu repartir en Allemagne. Les Ailes du désir (1987) est le film de quelqu'un qui était heureux de revenir dans son pays, un homecoming movie.

A cette époque, vous étiez véritablement au centre du cinéma…

Oui, après Paris, Texas, je me suis retrouvé propulsé au centre, c’est vrai. Et c'était très joyeux, de gagner la Palme d'or, de voir mon film sortir partout dans le monde. Je me souviens qu’en Russie, il y avait 3000 copies de Paris, Texas en circulation ! Mais ça a été un poids énorme, et il m'a fallu trois ans pour récupérer. Avant ça, j’avais fait un film par an, pendant près de dix ans, et soudain je ne savais plus comment faire, je ne savais pas comment me comporter au centre. Alors j'ai choisi de faire un film périphérique. Les Ailes du désir, un film en noir et blanc, avec des anges gardiens, à Berlin… c’était le plus loin possible de Paris, Texas. Je suis allé à Cannes en pensant que j’allais être crucifié pour ce film, parce que ce n’était pas ce qu’on attendait de moi.

Finalement, comme le précédent, il a été adoré !

Oui, ça m'a énormément étonné à l'époque. Ça démontrait que le centre, c'est assez large, finalement ! Mais c'était aussi un moment de l'histoire du cinéma où l'on pouvait beaucoup explorer, chercher plus loin. J'ai donc voulu continuer à avancer et j'ai fait Jusqu'au bout du monde (1991). Mais ça a été un échec, c'était un film trop ambitieux, qui n'a trouvé son équilibre que quand j'ai pu sortir la vraie version de 4 heures et demie, vingt ans après. A l'époque, il avait été montré dans une forme très réduite, une sorte de reader's digest de 2h30. Ça a été une grande déception. J'étais de nouveau loin du centre…

Ce qui est frappant dans l'histoire de Hammett, c'est que le producteur qui vous empêche de mener à bien le film que vous voulez faire, c'est Francis Ford Coppola, qui est l'incarnation du cinéaste indépendant, en lutte contre les studios…

Oui, mais il était coincé. Il produisait Hammett, mais ce n'est pas lui qui le finançait, c'était Orion, un gros studio à l'époque. La première version du film leur paraissait trop longue, pas suffisamment policière, trop centrée sur Dashiell Hammett en tant qu'écrivain… Ils ont fait savoir à Francis que ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Malgré nos conflits, Francis et moi sommes quand même restés copains. Il aurait pu me virer mais il ne l’a pas fait, et moi j’aurais pu partir, mais j’ai tenu à continuer le film. On a repris le tournage, presque intégralement. Au final, ni lui ni moi n'avons été très heureux du résultat. Je lui ai rendu visite il y a deux ans, et on a parlé de cette histoire toute une après-midi. Il m’a dit : « Ecoute, Wim, il se peut très bien que ton premier montage soit en fait un meilleur film. A l’époque, j’étais sous pression, je tournais Coup de cœur, et j'ai fait ce que le studio attendait de moi. Peut-être que si j’avais été plus indépendant financièrement, j'aurais pu lutter pour toi ». C'était très généreux de sa part.

Lui qui adore les directors cut, il ne veut pas se lancer avec vous dans un Hammett redux ?

Non, la première version a disparu. Le seul négatif qui a été gardé, c'est celui de la deuxième. Le montage final ne contient que 10% du premier film… Ce Hammett-là n'existe plus.

Entre les deux tournages de Hammett, vous réalisez L'Etat des choses (1982), sur un réalisateur empêché de finir son film… Est-ce que le personnage du producteur était inspiré par Coppola ?

Non, ce n'était pas Francis, mais une abstraction, l'incarnation d'un système, du conflit entre les systèmes européen et américain. Francis ne l'a pas pris pour lui en tout cas ! Au fond, ce personnage s'inspirait plus de quelqu'un comme Roger Corman.

Qui apparaissait d'ailleurs dans L'Etat des choses. Vous avez toujours aimé filmer vos amis réalisateurs…

Je n'ai pas voulu le faire de façon systématique. Dans L'Etat des choses, ça se justifiait parce que c'était un film sur le cinéma. Dans L'Ami américain, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de metteurs en scène au générique, sept en tout, à commencer par Dennis Hopper… (plus Nicholas Ray, Samuel Fuller, Gérard Blain, Jean Eustache, Daniel Schmid et Peter Lilienthal – ndlr). Je devais faire un casting de gangsters pour ce film mais je ne voulais pas tomber dans le piège du typecasting, du casting de "gueules". Alors j'ai pris les seuls mauvais garçons que je connaissais : les metteurs en scène.

Comment, quand on est un jeune réalisateur allemand, devient-on ami avec des gens comme Nicholas Ray ou Samuel Fuller ?

Nick, je l'ai rencontré grâce au Pierre Cottrell (co-fondateur des Films du Losange avec Rohmer et Schroeder, producteur de La Maman et la putain – ndlr), qui connaissait tout le monde… Samuel Fuller, c'est une rencontre importante dans ma vie, qui m'a beaucoup marqué. J'étais encore étudiant et je l'avais interviewé alors qu'il tournait Un pigeon mort dans Beethovenstrasse (1972) en Allemagne. C'était la première fois que je rencontrais un grand du cinéma américain. On a parlé des heures dans sa salle de montage, à Cologne. A la fin, il m'a donné son numéro et m'a dit de l'appeler si je passais un jour à Los Angeles. Je suis allé lui rendre visite en 1973. Une histoire assez folle. J'étais à New York pour préparer Alice dans les villes (1974), et je suis allé voir une projection de presse de La Barbe à papa de Peter Bogdanovich – j'habitais chez un copain qui écrivait sur les films et m'avait proposé de l'accompagner… J'en suis sorti catastrophé, parce que c'était très proche du scénario d'Alice dans les villes. Vraiment très, très proche, encore plus que dans le film que vous connaissez. Un père qui voyageait avec sa fille…

En noir et blanc…

En plus ! J'étais tellement démoralisé que j'ai appelé la production en Allemagne pour annuler le film. J'ai raccroché, et voilà, c'en était fini d'Alice dans les villes. J'avais dans ma poche un billet éco pour la Californie, parce que j'avais été invité par le Pacific Film Archive à montrer mes trois premiers films. Alors je me suis dit que j'allais y aller, passer dire bonjour à Sam Fuller à Los Angeles, puis rentrer à la maison et en finir avec cette vie de cinéaste. Me remettre à la peinture ou à l'écriture…

Vous vouliez tout arrêter ?

Oui, j’étais trop mécontent de mes premiers films. Le premier, Summer in the city (1971), c'était une tentative de faire du cinéma à la Cassavetes. L'Angoisse du gardien de but au moment du penalty (1972), c'était le langage d'Hitchcock mais sans le suspense. La Lettre écarlate (1973), c'était… pfff, presque rien, une version pauvre de David Lean. Après ces trois films, je me suis dit que je n'avais rien fait d'original. Pour être cinéaste, il faut quand même développer sa propre écriture. Avec Alice dans les villes, je jouais donc le tout pour le tout. C'était mon premier road movie, un petit budget, ma propre production… Et tout à coup, je réalisais que quelqu'un d’autre venait de faire ce film ! Je suis donc allé chez Fuller, on a parlé, il a trouvé que j'avais l'air triste, m'a demandé pourquoi, et je lui ai expliqué que je venais d'abandonner mon quatrième film et que c'était pour moi la fin du cinéma. Il m’a regardé comme si je n’étais pas bien dans ma tête et m’a dit : « Si je comprends bien, ce film était financé, prêt à être tourner… Mais tu es complètement idiot ! Ce qu’il faut faire dans une situation comme ça, c'est réécrire le film ! Raconte-moi l'histoire et je vais te dire comment t'y prendre ». Je lui ai donné l'argument d'Alice dans les villes et il a commencé à développer une centaine d’idées plus folles les unes que les autres, pour me démontrer que j'étais libre de changer mon script. A la fin de cette discussion, il m’a donné son téléphone et m’a dit : appelle en Allemagne pour dire que finalement tu fais le film. Et je me suis exécuté ! Je dois à Sam d'avoir réalisé Alice dans les villes. J’ai bien fait d’avoir de vieux metteurs en scène comme complices…

A votre tour, assez rapidement, vous avez endossé un rôle de mentor, notamment pour quelqu'un comme Jim Jarmusch…

Jim regardait avec tellement d’envie les bobines qui me restaient du tournage de L'Etat des choses. Quatre grandes bobines en noir et blanc… J'ai vu sur son visage qu'il voyait dans ces bobines un potentiel incroyable, et je les lui ai données en disant "vas-y". Avec elles, il a fait le premier segment de Stranger Than Paradise, un court-métrage qui est ensuite devenu le long qu'on connaît, qui a remporté la Caméra d'or à Cannes.

Quand vous étiez critique, à la fin des années soixante, vous écriviez beaucoup sur le film rock en tant que genre. Il y a cet article où vous expliquez qu’ils sont presque tous décevants, à part La Blonde et moi de Tashlin et One + One de Godard… Vos premiers films, vous les envisagiez comme des films rock ? Qui appartenait ouvertement à ce "genre"-là ?

Oui, les trois road movies que j'ai faits l'un après l'autre (Alice dans les villes, Faux mouvement, Au fil du temps) étaient complètement dans une tradition rock ‘n roll. Il y avait eu le film de Dennis Hopper et Peter Fonda, Easy Rider, sur lequel j'ai aussi écrit. Je devais beaucoup à cette musique : c'est elle qui m'avait fait quitter mes études de philosophie et de médecine pour devenir d'abord peintre, puis cinéaste. C'est elle qui m'a donné l'énergie et l'idée que je pourrais faire quelque chose d'autre, de nouveau. C'était la musique de ma génération. Les Kinks, les Stones et les Who avaient seulement un ou deux ans de plus que moi. Ils étaient tous vachement jeunes et j'ai fait mon premier long métrage assez jeune moi aussi, à 24 ans, grâce à cette impulsion qu'ils avaient initiée.

Perfect Days, c'est un film rock ?

Oui, peut-être, mais alors avec une distance. Ce n'est pas le film d'un jeune, en tout cas ! Le rock ‘n roll y est plutôt un élément de paix. C'est drôle de voir comment ces chansons – "(Sittin' On) The Dock Of The Bay" d'Otis Redding, "Pale Blue Eyes" du Velvet Underground – sont aujourd'hui devenues des méditations. Le Velvet, c'étaient des punks, mais "Pale Blue Eyes", c'est presque le Bach de la musique contemporaine, il y a tant de paix là-dedans… C'est un film rock ‘n roll, oui, mais avec une grande distance, et avec une autre émotion que l'émotion de jeunesse qui accompagnait cette musique à l'époque.

La liste des morceaux qu’écoute Hirayama dans sa voiture a été facile à établir ?

Il n'y avait que deux chansons dans le scénario, "Pale Blue Eyes" et "Perfect Day" – toutes les deux de Lou Reed. Je voulais d'abord mieux connaître l'acteur afin de voir quelles chansons lui conviendraient le mieux. Le choix s'est fait petit à petit, en fonction des réactions qu'elles provoquaient quand il glissait la cassette dans l'autoradio. Quand on a mis "Brown Eyed Girl" de Van Morrison, il a eu ce grand sourire… Je ne voulais pas que les morceaux lui soient étrangers, qu'on dise : "Oh, c'est Wim qui a imposé ses chansons". Seulement deux ou trois morceaux ont été choisis au moment du montage.

Vous disiez que vous ne vouliez pas savoir pourquoi les gens connectaient autant avec ce personnage. Pour quelle raison ?

Ma méthode est basée sur le fait que je fais mes films spontanément. Perfect Days, on l'a écrit loin de Tokyo, préparé en une semaine, tourné en seize jours… C'est un voyage dans l'univers de quelqu'un qu'au début je ne connaissais pas du tout, et à la fin très bien. J’ai découvert le « komorebi », ce mot qu’utilise les Japonais pour décrire le reflet des feuilles créé par le soleil, très important dans le film. Hirayama se lève tôt, va au travail, écoute un peu de musique, prend une photo, il a ensuite la soirée pour lui… Ses règles de vie m'ont rappelé un rapport au monde que je pouvais avoir à l'âge de 20, 30 ans. Ce calme, cet emploi du temps régulier. D’une certaine façon, ma vie était organisée comme celle d'Hirayama, même si, bien sûr, je voyageais plus que lui. Entre 1969 et 1978, j'ai tourné un film par an, c'était réglé comme du papier à musique. D'autres en faisaient quatre par an, comme Fassbinder, mais quand même, faire un film par an, aujourd'hui, c'est impossible pour un jeune cinéaste. Je ne vois personne qui a cette chance, ce privilège. On a du mal à s'imaginer à quel point c'était simple de faire des films dans les années 70. Au fil du temps, on l'a fait avec une équipe de six personnes. Regardez le générique : tous les noms tiennent sur un seul carton ! Cette vie simple qu’était alors le cinéma se retrouve un peu dans le cérémonial de Hirayama. Une autre chose, très importante : à l'époque, il suffisait d'acheter un disque par semaine pour connaître toute la musique. Puis il a fallu en acheter un par jour pour espérer être un peu au courant. Maintenant, c'est dix par jour. Et on a tous abandonné l'idée d'être au courant… J'achète toujours des vinyles mais il y a trop de disques que je n'ai écouté qu'une fois. Perfect Days me rappelle une autre vie. C'est peut-être ça qui fait que les gens accrochent à ce film : il leur rappelle un emploi du temps qu'ils ont perdu.

Article initialement paru dans Première Classics n°25.

Perfect Days et Anselm (le bruit du temps), actuellement au cinéma.

Les Ailes du désir, L’Ami américain, La Trilogie de la route, en Blu-ray chez Carlotta.

Commentaires