Avant Elvis, Elton John et Madonna, il y a eu Liberace : pianiste virtuose, artiste exubérant, bête de scène et des plateaux télévisés. Liberace affectionnait la démesure et cultivait l'excès, sur scène et hors scène. Un jour de l'été 1977, le bel et jeune Scott Thorson pénétra dans sa loge et, malgré la différence d'âge et de milieu social, les deux hommes entamèrent une liaison secrète qui allait durer cinq ans.

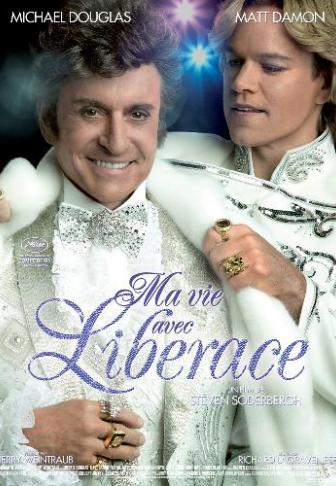

En 2013, Steven Soderbergh a réalisé un biopic des deux hommes, Ma Vie avec Liberace, et à cette occasion, Première avait rencontré Michael Douglas. Nous republions cet entretien à l'occasion de la diffusion du film à 21h sur Arte.

Michael Douglas en Liberace, c’est une drôle d’idée... Je ne vous le fais pas dire ! C’est une histoire qui remonte au début des années 2000. On était en plein tournage de Traffic quand Steven (Soderbergh) m’a demandé : « Michael, est-ce que tu pourrais jouer Liberace ? » Il avait dû m’entendre l’imiter car c’était un truc que je faisais à l’époque... Ça m’a surpris : j’étais en train d’interpréter un juge conservateur luttant contre le narcotrafic et il me proposait d’incarner le roi du showbiz des 70s ! Ça m’a fait marrer. Du coup, j’ai accepté en me disant que ça tomberait à l’eau. Puis silence radio jusqu’à ce que Steven trouve un moyen d’adapter Behind the Candelabra, le livre de Scott Thorson (l’amant de Liberace, avec qui il a entretenu une relation passionnelle pendant cinq ans). Jerry Weintraub en a acheté les droits et Steven m’a apporté le bouquin qui, à l’époque, avait pour couverture une photo de Liberace aux côtés de Scott, en costume de chauffeur. Il m’a tendu le livre et m’a dit : « Tu vois ça ? Eh bien, c’est Matt Damon et toi. » C’était parti.

Mais votre cancer a tout arrêté... Oui, j’ai été obligé de renoncer. Je pensais sincèrement que Steven allait me remplacer, mais il a tenu bon. Le film a été reporté plus d’un an à cause de ma maladie. C’est toujours compliqué d’en parler, mais l’équipe a été formidable. À un moment donné, on m’a dit qu’on allait encore prendre du retard parce que Matt était retenu sur le tournage d’Elysium... Je suis sûr qu’en fait la production cherchait à me protéger. J’étais encore trop maigre et très faible.

J’imagine que la scène du début, où l’on voit votre personnage terrassé par le sida, vous a renvoyé à votre propre maladie ? Un peu. Forcément. Mais on n’a pas besoin de ça pour jouer un truc pareil. La Méthode ne sert à rien dans ces moments-là. Et puis j’étais surtout heureux de retravailler. Ce fut une vraie thérapie ! Comme l’accueil qui a été fait au film à Cannes.

Les standing ovations du Festival ont dû avoir pour vous un goût de revanche. Plus que celle des Golden Globes de 2011, quand vous aviez annoncé votre guérison en remettant un prix... C’était différent. Aux Golden Globes, j’avais dit qu’il devait certainement y avoir un moyen plus facile d’obtenir les honneurs de la profession. Je me souviens d’avoir entendu des rires un peu gênés dans la salle. Pourtant, c’est un fait : un cancer est un bon moyen de relancer sa carrière aux États-Unis !

Le projet était décidément mal engagé... Personne ne voulait du film. Aucun studio ne souhaitait le financer. Trop homo, trop provoc... Ils ont tous eu la trouille. Monter les marches, c’était le plus beau doigt d’honneur qu’on pouvait faire à l’industrie. Et franchement, j’ai adoré ça ! Tous les jours, à Cannes, Weintraub recevait des coups de fil de financiers qui s’excusaient : « Désolé Jerry, on s’est trompés. » Ce à quoi il répondait très tranquillement : « Merci, mais allez vous faire foutre ! » Ça fait vraiment du bien. Vous, les Français, vous êtes cinéphiles, votre système de financement permet de produire des choses un peu différentes. Chez nous, en revanche, tout est verrouillé, formaté et les financiers ont peur. C’est un cauchemar.

J’ai l’impression que ça vous plaît d’être le grain de sable dans la machine... Ah, ça oui ! Et du point de vue de l’ego, ça confirme la valeur de mes choix : je ne me goure pas tout le temps. (Rire.) Les gens me disent que c’est courageux d’avoir fait un film pareil. Mais en tant qu’acteur, ce qu’on demande, c’est juste d’avoir de beaux rôles, des personnages denses et complexes. Qu’ils soient homos ou hétéros, après, je m’en fous.

Et en même temps, de la fin des années 80 au milieu des années 90, vous étiez un symbole hétéro... Vous pensez à Liaison fatale (Adrian Lyne, 1987), Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992) et Harcèlement (Barry Levinson, 1994), ma « trilogie du sexe » ? Ici, la dynamique est différente car si Liberace avait des dizaines de boyfriends, Scott fut l’amour de sa vie. Dans les trois films en question, il s’agit d’une relation bizarre, conflictuelle entre un homme et une femme. Il y a peu, Matt m’a fait rire en me disant qu’il était ravid’appartenir, avec Glenn Close, Sharon Stone et Demi Moore, au clan des femmes qui sont passées dans mon lit.

À l’écran... Bien sûr, uniquement à l’écran ! (Rire.)

Vous n’avez jamais considéré le rôle de Liberace comme un contre-pied ironique à votre image de mâle alpha ? De « mâle alpha » ? Je suis content d’apprendre que j’avais cette image-là ! Vous savez, je n’ai jamais aimé être enfermé dans des cases. Alors mâle alpha, icône sexuelle..., ce qui compte pour moi, c’est la qualité des films.

J’insiste un peu : peut-on parler des scènes de sexe et des baisers ? Avec plaisir ! Matt et moi, on avait lu le scénario, donc on savait ce qui nous attendait. Enfin... Comme Steven est cinglé, je me demandais quand même jusqu’où il irait. Mais j’ai vite compris qu’il allait gérer ça de manière intelligente. Du coup, ça s’est très bien passé. Il y avait beaucoup de scènes dans des jacuzzis, des baignoires. Je me souviens de l’une d’entre elles en particulier : on était au lit avec Matt, nus, et j’essayais de lui faire respirer du poppers. Après avoir fait une première prise, on se préparait à embrayer sur une deuxième quand Steven a posé sa caméra et a dit : « Parfait. On enchaîne. » Vous voyez, il n’y a eu aucun souci.

C’était vraiment aussi facile que ça ? La chose la plus compliquée avec les scènes de sexe, c’est que tout le monde peut les juger. Je ne sais pas à quand remonte la dernière fois où vous avez tué quelqu’un, mais aujourd’hui, beaucoup de gens ont fait l’amour. Ce qui veut dire que chacun a son idée sur la manière dont ça doit être représenté.

Pardon Michael, mais là, il s’agit d’une relation homo très intense… Ça change un peu la donne, sans doute.

Avez-vous rencontré Liberace ? Mon père était son voisin dans les années 70 et je me souviens de l’avoir croisé à deux occasions. Une fois dans la rue, alors qu’il était dans sa décapotable. Il s’est arrêté à notre hauteur et... ses cheveux ne bougeaient pas. C’était dément ! Une apparition presque magique. Et puis à Las Vegas, quand mon père m’avait emmené voir l’un de ses concerts. Je me rappelle ses bijoux qui brillaient, les lumières sur scène quidonnaient l’impression de regarder le soleil. Ce type était vraiment larger than life. L’incarner m’a procuré un plaisir fou.

Le danger, c’était la caricature ? Oui. J’ai eu du mal à trouver le ton juste. Je n’étais pas sûr de bien « doser » sa flamboyance. Pendant les répétitions, j’avais souvent l’impression de jouer faux. Debbie (Reynolds, qui fut une intime de Liberace et qui incarne sa mère dans le film) me faisait beaucoup de remarques, notamment à propos de mon intonation : « Tu as une voix trop nasillarde. » Ou alors : « Sois moins hystérique. » Mais bizarrement, le premier jour de tournage a été une révélation.

Pour quelle raison ? On jouait une scène dans laquelle le personnage de Matt, encore vétérinaire, me propose de soigner mon chien. Quand j’ai vu arriver le caniche frisotté et aveugle, j’ai d’un seul coup trouvé mon Liberace. Cette vision m’a donné la clé du rôle !

Interview Gaël Golhen

Commentaires