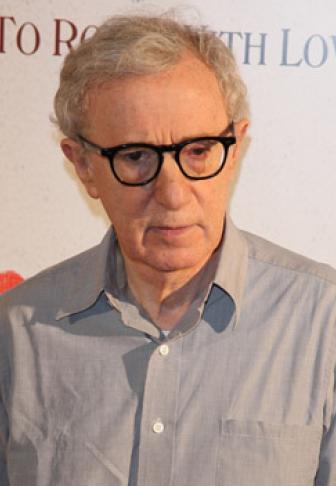

Malgré ses punchlines sympathiques et une belle mise en scène, le nouveau Woody Allen ressemble à ce qu'il a déjà fait 100 fois, 100 fois mieux.

On ne regarde pas un Woody Allen qui fait l’ouverture du Festival de Cannes comme n’importe quel autre Woody Allen. Parce qu’il est placé là, à cet endroit symbolique, c’est forcément qu’il a quelque chose de spécial à nous dire. En 2002, Hollywood Ending ironisait sur la capacité des critiques français à s’enthousiasmer pour n’importe quelle croûte tournée par un cinéaste aveugle. Il y a cinq ans, Minuit à Paris nous expliquait que chaque génération a eu la tentation du passéisme, qu’on a toujours pensé que l’art, l’amour, la vie, c’était mieux avant. Café Society, lui, se déroule dans l’Amérique des années 30, entre Hollywood et New York, et parle d’une petite communauté obsédée par le cinéma, les stars, le glam, la beauté et les bulles de champagnes. Des gens superficiels en apparence mais qui cachent sous leurs smokings et leurs manteaux de vison des cœurs fragiles, brisés, en miettes. La « Café Society », c’est nous, vous et moi, les cinéphiles et les romantiques, que vous soyez ici sur la Croisette ou à des centaines de kilomètres de Cannes. Des gens un peu à part, un peu rêveurs, mais finalement pas si différents du reste du monde, pas si différents des Juifs de Brooklyn chez qui se déroule la deuxième partie du film et qui n’en ont rien à foutre de Fred Astaire et Ginger Rogers. Pour reprendre les mots du beau-frère de Jesse Eisenberg dans le film (un sympathique prof communiste), Café Society « fait le postulat d’une humanité commune ». Tous unis dans la mélancolie, dans le regret des amours ratées et des bons moments évanouis.

Best of d'aphorismes

Voilà pour l’effort d’interprétation du critique. Rayon efforts, on ne peut pas dire en revanche que Woody se soit particulièrement foulé. Terriblement mollasson, parfois insipide, Café Society est parsemé de punchlines marrantes (« Vis chaque jour comme si c’était le dernier, tu finiras par avoir raison »), ou confondantes de banalité (« La vie est une comédie écrite par un auteur sadique »), mais qu’on jurerait pour la plupart avoir déjà toutes lues dans un best-of des aphorismes alleniens (« Le judaïsme aurait dû garantir la vie après la mort, ils auraient eu plus de clients »). Après Avé César et Dalton Trumbo, c’est aussi le troisième film de l’année à montrer l’Hollywood de l’âge d’or comme un monde en toc, un parc d’attraction certes rutilant mais confit dans le formol. Cette histoire - une femme tiraillée entre deux hommes -, Woody l’a déjà racontée cent fois – et cent fois mieux. On roupille donc un peu, à peine troublé par le déchainement d’énergie de deux collaborateurs du réalisateur-clarinettiste : le chef op’ Vittorio Storaro (compagnon de route de Coppola et Bertolucci) qui a réussi à imposer des mouvements d’appareil inédits chez Allen (c’est leur première collaboration), amples et voluptueux, qui donnent à la mise en scène un peu plus d’ampleur qu’à l’accoutumée ; et Jesse Eisenberg est lui aussi en pleine forme, excellent dans le registre toujours casse-gueule du mini-Woody. Kristen Stewart ? Elle multiplie les poses classieuses, les regards envapés, promenant son évident star-power avec aisance, mais sans génie. La vraie nouveauté du film, en réalité, c’est le logo « Amazon Studios » en ouverture. On risque de le revoir plusieurs fois pendant le Festival. Mais il faudra d’ici là réussir à se décoller les paupières... Café Society s’est achevé sans parvenir à nous convaincre que Cannes 2016 a réellement commencé.

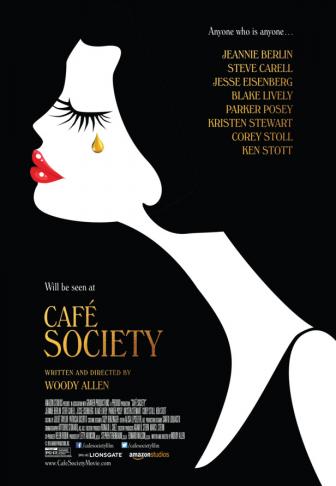

Café Society de Woody Allen avec Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Steve Carell... est présenté aujourd'hui en ouverture du Festival de Cannes et sort en même temps dans les salles.

Commentaires